About Department

of Nursing看護部の活動

当院は特定機能病院であり、高度急性期病院として安全で質の高い医療・看護を提供する責務があります。

そのため、2019年には、国立大学病院として初めて、JCIの認証を取得しました。

多領域にわたる専門・認定看護師が組織横断的に活動を実践して看護の質向上に努めています。

2006年からは、看護管理にBSCによる目標管理を実践することで常に看護を顧客の視点でとらえ、組織の活性化を図っています。

また、2019年からは看護師特定行為について、卒後臨床研修・キャリア形成支援センターと連携し取り組んでいます。

委員会活動

看護の質向上のため、様々な委員会・プロジェクト活動を行っています。

委員会

教育、看護研究、看護業務、ICT(感染対策チーム)、RMT(Risk Management Team)、記録の各委員会

プロジェクト・ワーキング

人材確保、働き方改革、管理者教育、専門認定看護師、質管理の各プロジェクト

目標管理・BSC(バランス・スコアカード)

看護部では、組織目標にもとづいて個人目標を設定することで、組織と個人の方向性を統一し、自ら目標を立てることで、職員のモチベーションアップを図り、能力を向上させるために目標管理を取り入れています。

BSC報告会

BSCとは、病院のミッション(理念、行動規範)やビジョン(長期計画)を達成するためのプランを、より具体的な業務スケジュールに落とし込むためのツールで、目指すべきミッション・ビジョンを実現するために「誰が」「何を」「いつまでに」「どのように」行動する必要があるかを明確にします。

各部署の管理者は、年度当初に自部署の内部・外部環境を分析し、その年の重点課題を決定します。目標達成のために実践的な数値目標を掲げ、部署スタッフ全員で改善のための活動を実践します。年に3回の報告会を開催しています。改善活動の最終目標は患者中心の医療・看護の提供です。

チーム活動

当院では、各種チーム活動を通じて、様々な職種のメディカルスタッフが、連携・協働し、それぞれの専門スキルを発揮することで、入院中や外来通院中の患者の生活の質(QOL)の維持・向上のためのサポートをしています。

院内感染対策チーム

ICT(感染対策チーム)は院内で起こるさまざまな感染症から患者さん、ご家族、職員の安全を守るために活動を行います。医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師、栄養士などのさまざまな職種が集まり、横断的に病院全体の感染対策活動を行っています。ICTは定期的に会合を開催し、病院感染に関する情報を病院全体に提供しています。実務的な業務は、(1)院内ラウンド、(2)コンサルテーション、(3)サーベイランス、(4)抗菌薬適正使用の推進などが中心となります。

栄養サポートチーム

病院には、疾患や加齢により「口から食べること」ができない方がたくさんいます。患者さんの「食べたい」という気持ちに寄り添い、「食べること」への支援を通して、患者さんのQOLを向上させ、生活を豊かにすることを目標に活動しています。また、摂食・嚥下障害看護認定看護師を中心に、摂食・嚥下障害に関する専門的知識の向上に向けて、組織横断的に活動をしています。チームの合言葉は、「すべての人に口から食べるチャンスを」です。

糖尿病サポートチーム

医師や看護師、栄養士、理学療法士などの多職種で、合併症のない質の高い医療・看護の提供を目指して活動を行っています。インスリンの事故防止など安全管理活動も実践しています。その他、外来では、フットケアや療養指導など慢性疾患と向き合う患者さんの生活支援も行っています。年1回開催される世界糖尿病デイでは、患者さんやご家族、地域の方との交流会を開催しています。

褥瘡対策チーム

褥瘡(じょくそう)は患者さんのQOLの低下を招き、在院日数の長期化や医療費の増大にもつながるため、褥瘡対策は医療・看護・ケアの重要な評価指標の一つとされています。当院の褥瘡対策チームは形成外科医師、皮膚科医師、皮膚・排泄ケア認定看護師を含む看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、事務職など多職種者で構成されており、各々が専門分野からアプローチを行い、除圧(体圧分散寝具の使用、ポジショニング、摩擦ずれ防止)、スキンケア、栄養管理など総合的に褥瘡発生予防策を行っています。また院内の褥瘡発生要因分析とスタッフへの院内教育を行い、褥瘡予防・早期発見と早期治癒のために活動を行っています。

呼吸サポートチーム

呼吸器内科医師、麻酔科医師、救急科医師、看護師(急性・重症患者看護専門看護師、集中ケア認定看護師含む)、臨床工学技士、理学療法士などの呼吸ケアを専門とする多職種で構成されたチームで、人工呼吸器管理中の患者さんに対して、適切な呼吸管理と人工呼吸器からの早期離脱、合併症予防など質の高い医療看護ケアを提供するための活動を行っています。

緩和ケアチーム

緩和ケアチームは、がんのみでなく様々な疾患の苦痛を抱える患者さんやご家族の身体的苦痛や不安・悩みなどの心理的苦痛も含めた全人的苦痛を緩和することを目標に活動を行っています。苦痛緩和のために、緩和医療専門医、精神科医、がん看護専門看護師、がん性疼痛看護認定看護師、がん専門薬剤師、作業療法士など多職種で協働して、患者さんやご家族の希望に添えるように努めています。

認知症サポートチーム

認知症の患者さんが安心して医療を受けられるように、老年内科医師、看護師、理学療法士、薬剤師、医療ソーシャルワーカーなど多職種チームが専門性を生かして、患者さんの身体的、精神的、社会的問題を解決できるように支援します。また認知症に関する学習会を医療スタッフだけでなく、患者さんやご家族を対象として行っています。

キャリア支援室

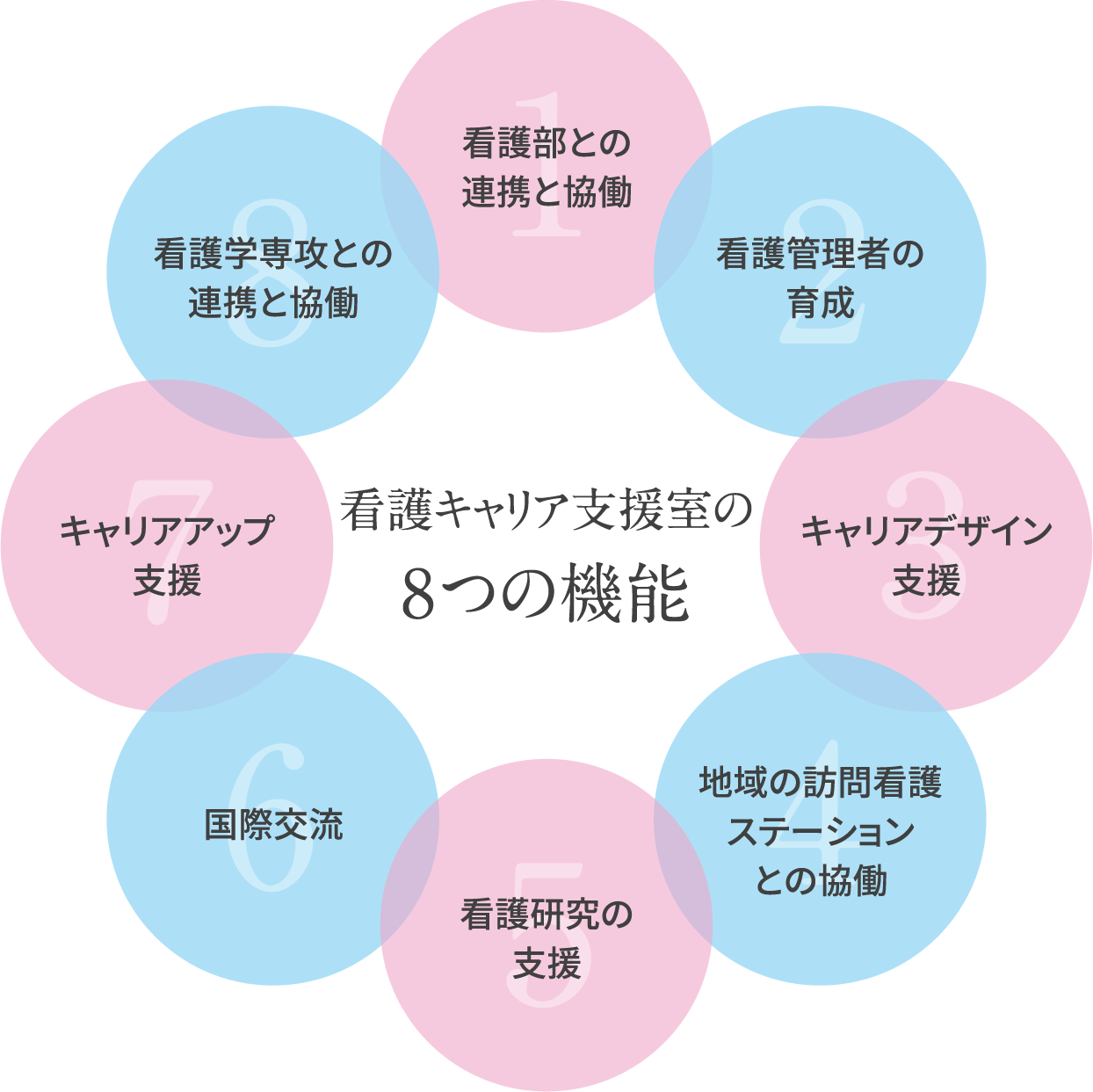

看護キャリア支援室は、看護学専攻と看護部との協働により看護の発展につながる教育支援を行い、広く地域に貢献する新たな部門として、名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センター内に設置され、2015年4月に活動を開始しました。

看護部との連携と協働

- 看護部と協働したキャリア開発の

プログラム開発や支援

看護管理者の育成

- 訪問看護管理者研修

看護管理者実践基礎コース

パワーアップ研修

認定看護管理者ファーストレベル

認定看護管理者セカンドレベル

キャリアデザイン支援

- キャリア支援基礎コース

キャリア支援アドバンスコース

地域の訪問看護ステーション

との協働- 訪問看護師ラダーⅠ研修

訪問看護師ラダーⅡ研修

看護研究の支援

- 研究計画書の作成から

学会発表までの看護研究支援

国際交流

- ソウル大学病院、アサン病院との人事交流、テレビ会議、病院訪問

キャリアアップ支援

- 看護管理実践基礎コース

特定行為研修

看護学専攻との連携と協働

- 看護学生の実習支援

教員との教育プログラム協働開発就職支援

認定・専門看護師取得支援

地域貢献

大規模災害訓練

当院では毎年東南海地震に備えて大規模災害訓練を実施し、災害医療体制を整えています。トリアージ訓練では、総勢200名の職員と名大保健学科の学生及び医療系専門学校の学生100名が模擬患者としてムラージュ(外傷などを模造したゴム・ラテックス製の特殊メイク)を施して参加します。

がん患者さんへのケア

がん拠点病院の役割を担い、地域社会への貢献として「がん看護研修会」の開催やがん患者さんやご家族の方に対して、「がんの親を持つ子どものための会」や一般市民を対象とした「オレンジバルーン活動」を実践し、がん患者さんに対する支援や啓発活動を実践しています。また、保健学科と共同し、「Nがん看護ネットワーク研究会」を設立し、地域支援活動も実践しています。

小児科の取り組み

「きょうだいの会」

当院は小児がん拠点病院として、集約的に小児がんの患者さんを受け入れています。病棟内には、保育士やチャイルド・ライフ・スペシャリストが常駐し、医療者とともに子どもの成長発達を支援する取り組みを行っています。特に、近年取り組んでいるのが「きょうだいの会」です。入院している子どものきょうだいを対象に、夏休み、冬休みの年2回開催します。お菓子の家づくり、院内見学ツアー、病院クイズなどを実施し、その日はきょうだいが主役になります。入院している子どもだけではなく、ご家族を含めたサポートをしています。

患者情報センター(広場ナディック)

当院では、患者さんが自ら自分の病気を知り、治療を受け入れることができるように、全国に先駆けて院内に患者のための情報センターを設立しました。近年は、ネット環境も整備され様々な情報が入手できますが、1,000冊を超える専門書や各種パンフレットの設置、おしゃれサロンの設置(化学療法などで脱毛がある方に対して相談やウィッグのフィットテストができる場所)、また、患者さんやご家族、地域の方を対象に、専門講師による各種の学習会やリンパマッサージの実演、高齢者のかたの「認知症サロン」や「音楽療法」など、様々なニーズのある患者さんやご家族、地域の方へのサービスの提供をしています。