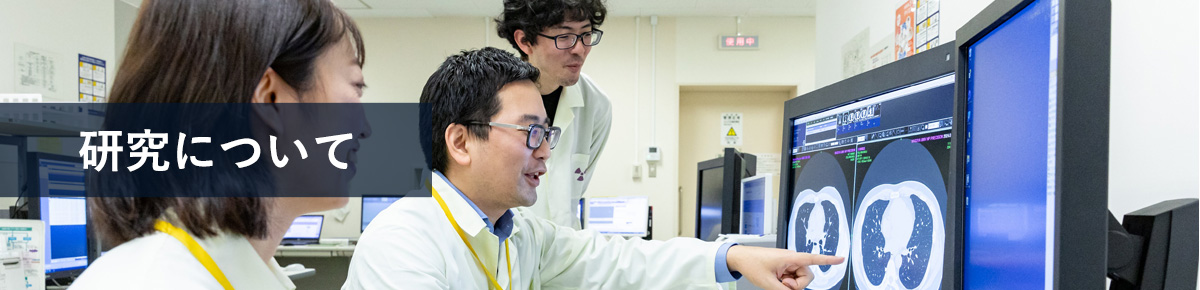

脳神経

脳神経領域の研究では、脳内の間質液や内耳の内リンパ液の動態が主要なテーマです。名古屋大学放射線科の伝統に則り、他者のアイデアに追随するのではなく、独自のアプローチで研究を推進しています。

特にMRIを用いた内耳の評価では、長縄教授によるガドリニウム造影剤を利用した手法が世界的に高く評価されています。歴史的には、突発性難聴やメニエール病などの症例を対象にした継続的な臨床研究です。これらの研究は耳鼻科との協力のもとに行われ、2007年にはガドリニウム造影剤を鼓室内に注入することで内耳画像の改善が報告され、メニエール病における内耳内リンパ水腫の病態の可視化に世界で初めて成功しました。さらに2010年には低侵襲な診断手法として、ガドリニウム造影剤の静注後4時間後の強T2強調FLAIR法による撮像が開発され、メニエール病での内リンパ水腫の可視化の手法として診断に利用されています。これらの手法は国際的に受け入れられ、メニエール病の画像診断の標準的な手法として広く行われています。当教室ではこの手法に関して、とどまることなく継続的な改良を行っています。

脳内の間質液動態もまた我々の重要な研究テーマです。以前は脳にはリンパ管のような構造が存在しないと考えられていましたが、2012年には脳からの廃棄物排出メカニズムとしてGlymphatic system仮説が提唱されました。我々はこの脳老廃物排泄に関連した脳間質液動態の画像評価に関して、様々なアプローチからの研究を行っています。

トレーサーとしてガドリニウム造影剤を用いた研究は研究の重要な柱です。ガドリニウム造影剤投与後4時間の遅延造影を用いて、自由水中の微量のガドリニウム造影剤を強 T2 強調 FLAIR で描出する手法は脳内のガドリニウム動態を評価するにも有用であり、この手法で得られた脳画像で、静注後数時間で血管周囲腔の信号が上昇していることを見い出しました。このガドリニウム造影剤の基底核周囲空間への移行は、Glymphatic systemの機能によると考えられます。また、2015年には動物で髄膜リンパ管が発見され、2017年には、健常者にガドリニウム造影剤を静脈内投与した後のMR画像でこれらが描出されましたが、我々は上矢状洞静脈洞周辺の構造について、形態と機能の両面からの研究を行っており、ガドリニウム造影剤投与後4時間での観察は多くの知見をもたらしています。我々の検討では、ガドリニウム造影剤は皮質静脈から周囲の髄液中へ漏出し、皮質静脈の漏出性は年齢と有意な相関があることが示されました。このような皮質静脈周囲のくも膜下腔への造影剤漏出を示す例において、上矢状静脈洞近傍の皮質静脈を取り囲む嚢胞構造が見られることがあります。これはドレナージ経路の閉塞や狭窄がある場合に形成される貯留嚢胞ではないかと考えられます。ガドリニウム造影剤投与後には皮質静脈を取り囲む軟膜鞘と皮質静脈壁との間の空間が増強されており、上矢状洞に沿って髄膜リンパに接続している可能性を指摘しました。また、上矢状静脈洞の周囲に、リンパ組織とチャネル様の特徴を持つ傍矢状硬膜が見られることがありますが、我々はこの構造を“putative meningeal lymphatics located at the posterior wall of the sigmoid sinus (PML-PSS)”と名付け、その意義の検討を行っています。

我々はトレーサーとしての造影剤を用いずに脳内の間質液動態を評価する手法に関しても検討しています。血管周囲腔の走行方向に限定した拡散能がGlymphaticシステムの活性に相関すると仮定し、拡散テンソル画像から深部白質での水分子の動きを評価する手法として、diffusion tensor image analysis along the perivascular space (DTI-ALPS)という評価方法を提案しています。b=1000s/mm2の画像を用いていることから、時間的には数十ミリセカンド、空間的には10マイクロメートル程度のオーダーでの水分子の自己拡散による動きが主な対象となります。投射線維が主である領域での血管周囲腔方向の拡散能と連合線維が主である領域での血管周囲腔方向の拡散能の平均と、投射線維が主である領域で投射線維と血管周囲腔の両方に直交する方向と連合線維が主である領域で連合線維と血管周囲腔の両方に直交する方向の平均の比をとったものをALPS indexと定義し、高値では血管周囲腔方向への優勢な拡散の存在が示唆されます。この手法は多くの追試がなされており、脳間質液動態異常を来す疾患での評価手法として用いられていますが、最近はこの手法に関しての疑問も呈されるようになっています。一方、我々は新たな手法を模索しており、非侵襲的に脳間質液動態を評価する手法の確立を目指しています。