このページの構成

第1章:はじめに — パーキンソン病と診断されたあなたへ

パーキンソン病はどのような病気か

パーキンソン病は、脳の特定の神経細胞が少しずつ減っていくことで、体の動きが不自由になる病気です。 脳の中にあって、体のスムーズな動きを調整する「ドパミン」という物質が不足することが、主な原因と考えられています。

代表的な症状には、手足のふるえ、動きの遅さ、筋肉のこわばり、体のバランスの取りにくさなどがあります。 日本では、1000人に1~1.5人ほどの患者さんがいるとされ、決して珍しい病気ではありません。 特に高齢の方に多い病気ですが、若い世代で発症することもあります。

病気はゆっくりと進行しますが、近年、治療法は大きく進歩しています。 適切な治療を受けることで、多くの症状を和らげ、長年にわたり自分らしい生活を続けることが可能です。

名古屋大学パーキンソン病総合医療センターからのメッセージ

診断を受けた直後は、「これからどうなるのか」「仕事や生活は続けられるのか」と不安になるのが自然です。どうか一人で抱え込まないでください。私たち名古屋大学パーキンソン病センターは、医師、看護師、リハビリテーションの専門スタッフなど、多職種のチームが一丸となって、あなたというひとりの「人」を支えます。

私たちは、病気の症状だけを診るのではなく、お一人おひとりの生活や想いに寄り添うパートナーでありたいと考えています。そのために、治療の選択肢を分かりやすく説明し、あなたの希望を尊重しながら最適な治療方針を共に見つけていきます。

第2章:パーキンソン病の症状

パーキンソン病の症状は、体の動きに関わる「運動症状」と、それ以外の「非運動症状」の2つに大きく分けられます。症状の現れ方や程度には個人差が大きく、すべての症状が出るわけではありません。気になることがあれば、どんな小さなことでも医師や医療スタッフに相談することが大切です。

運動症状(体の動きに関する症状)

ドパミンが不足すると、体の動きをスムーズに始めたり、姿勢や歩行の自動的な調整を行ったりすることが難しくなります。主な運動症状は次のとおりです。

- ふるえ(振戦):安静時に出やすく、手足を動かすと軽くなることがあります。片側から始まることが多いのが特徴です。

- 動きの遅さ(無動・寡動):動作の開始に時間がかかり、全体的にゆっくりになります。歩き出しにくい、寝返りがしづらい、表情が乏しい、瞬きが減る、字が小さくなるなどの日常のサインが現れます。

- 筋肉のこわばり(固縮):力を抜いていても筋肉が硬く、肩や首の痛みの原因になることもあります。医師は関節を動かした際の抵抗として評価します。

- バランスの取りにくさ(姿勢反射障害):転びやすくなります。歩くうちに歩調が速くなり止まりにくい(突進現象)、方向転換でふらつく、背を軽く押されると倒れそうになる、などが見られます。

非運動症状(体の動き以外の症状)

パーキンソン病は、体の動きだけでなく自律神経、気分、感覚などにも影響します。非運動症状は生活の質(QOL)に大きく関わり、運動症状以上に困ることもあります。

- 便秘・頻尿:自律神経の乱れで腸の動きが遅くなり、頑固な便秘になることがあります。夜間の頻尿は睡眠の質を下げ、日中の活動にも影響します。

- 睡眠の問題:夜間に何度も目が覚める、夢を見て大声や手足の動きが出る(レム睡眠行動異常症)、日中の強い眠気などが起こりやすくなります。

- 気分の変化(不安・うつ):興味がわかない、何事も億劫に感じるなど、性格の変化がみられる場合があります。

- 嗅覚障害:食べ物や花の香りが分かりにくくなります。早期から見られることがあります。

- 痛み・しびれ・易疲労性:こわばりに伴う痛みや原因不明のじんじんする痛み、少しの活動で強い疲れを感じることがあります。

第3章:原因と進行

なぜ起こるのか

パーキンソン病は、「ドパミン」という物質が脳内で不足することによって起こります。ドパミンは、体をスムーズに動かすために欠かせない物質で、機械の潤滑油のような働きをしています。

このドパミンを作っているのが、脳の「黒質(こくしつ)」という部分にある神経細胞です。パーキンソン病では、この神経細胞が徐々に減少していきます。その結果、ドパミンが不足し、脳から筋肉への「動きなさい」という指令がうまく伝わらなくなってしまいます。これが、ふるえや動きの遅さなどの運動症状を引き起こすのです。

根本的な原因はまだ完全には解明されていませんが、「α(アルファ)シヌクレイン」というタンパク質が神経細胞の中に異常な形でたまり、細胞を傷つけることが有力な原因と考えられています。

また、遺伝について心配される方もいらっしゃいますが、ほとんどは遺伝と直接関係のない孤発性です。遺伝子の変化が強く関わる遺伝性パーキンソン病は全体の約5~10%で、家族歴や症状に応じて遺伝子検査を検討します。

病気はどのように進行するか

進行は人によって異なりますが、一般的には次のような流れが多く見られます。

- 片側の手足から症状が始まる

- 時間をかけて反対側にも広がる

- バランスが悪くなり、転倒しやすくなる

- 日常生活に介助が必要になる場面が増える

重症度の目安として「ホーン・ヤール(Hoehn & Yahr)重症度分類」が使われますが、実際の生活のしやすさは薬の効き方やリハビリの取り組みで大きく変わります。重要なのは、適切な治療と運動・リハビリを継続し、生活への影響を最小限にすることです。

第4章:診断と検査

パーキンソン病が疑われる場合、専門医はどのように診断を進めるのでしょうか。ここでは、診断までの流れと、そのために行われる主な検査について解説します。

診察の流れ

- 問診: 症状の始まりと経過、片側・両側、家族歴、服用中の薬、生活で困る場面(歩行・食事・睡眠)などを伺います。

- 神経学的診察: ふるえ、無動、固縮、姿勢反射障害の有無や歩き方、方向転換、バランス反応などを評価します。

診断を助ける主な検査

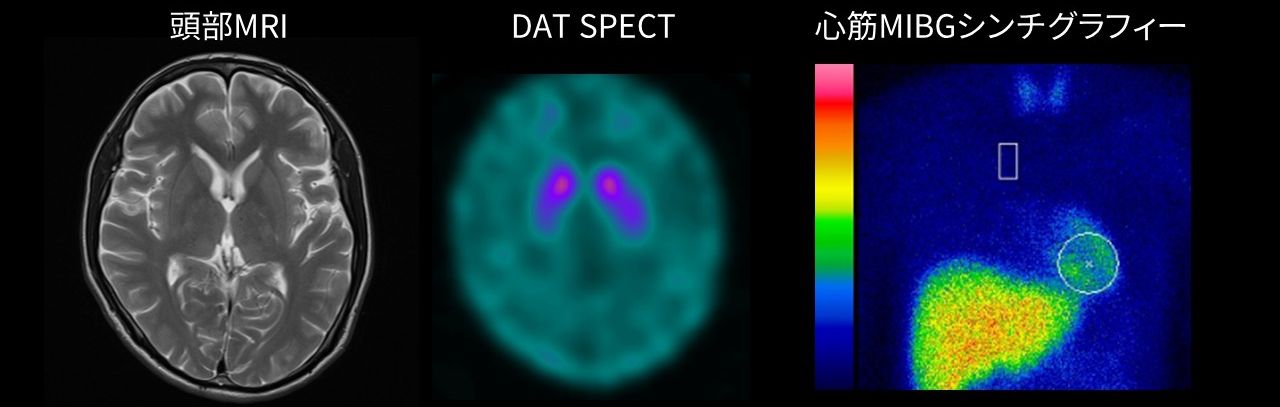

- 頭部MRI: 似た症状を起こす脳梗塞などの病気や、他のパーキンソン症候群の可能性がないかを調べるために行います。

- DAT SPECT(ダットスキャン):ドパミンを再取り込みする「ドパミントランスポーター」の密度を画像化し、ドパミン神経の障害の有無を評価します。

- MIBG心筋シンチグラフィ:心臓の交感神経機能を評価します。パーキンソン病では集積が低下することがあり、鑑別に役立ちます。

これらの検査は補助的なものであり、最終的な診断は問診・診察所見・治療への反応を含めた総合判断で行います。

第5章:治療薬の選択肢と役割

パーキンソン病には多様な治療薬があります。ご自身が服用している薬の「効果・副作用・飲み方の特徴」を把握することは重要です。効き方や副作用には個人差があるため、自己判断での増減や中止は避け、疑問があれば主治医・薬剤師に相談してください。

1.レボドパ(最重要の薬)

L-ドパとも呼ばれます。レボドパは脳に入るとドパミンに変わり、脳内で不足しているドパミンを直接補います。最も効果が高く、治療の中心です。一方で体内での代謝が早いため、1日数回に分けて内服します。

- 病気になってからの期間が短い患者さんでは、1日2~3回の内服で1日安定した効果を得られることが多いです。

- 進行とともに1回の効果時間が短くなり、次回内服前に薬の効果が「切れてくる」感覚(オフ現象)を自覚しやすくなります。その場合、用量・回数・時間の見直しや併用薬の追加、デバイス補助療法(ポンプ療法・DBSなど)を検討します。

- 主な副作用:吐き気、立ちくらみ、眠気、ジスキネジア(自分の意思と無関係の体のくねり・手足の不随意運動)。

2.その他の薬

レボドパに比べて作用時間が長い傾向があり、オン・オフの波を軽減する、あるいは特定の症状を改善する目的で用いられます。患者さんの年齢、症状、生活リズムなどに合わせて組み合わせを選びます。

- オフ時間が長い: ドパミンアゴニスト、MAO‑B阻害薬、COMT阻害薬、ゾニサミド、イストラデフィリンを検討。

- 振戦が目立つ: ドパミンアゴニスト、ゾニサミド、抗コリン薬を検討。

- ジスキネジアが気になる: アマンタジンを検討。

- 立ちくらみ・すくみ足: 主にドロキシドパを検討。

| 薬剤クラス | 薬の名前 | 薬剤の特徴 |

|---|---|---|

| ドパミンアゴニスト | プラミペキソール(ビ・シフロール®・ミラペックス®)、ロピニロール(レキップ®・ハルロピテープ®)、ロチゴチン貼付(ニュープロパッチ®) | レボドパに次ぐ全般改善。運動症状の改善・オフ短縮に有用。眠気・突然の入眠、むくみ、幻視、衝動制御障害に注意。貼付剤は毎日貼り替え。 |

| MAO‑B阻害薬 | セレギリン(エフピー®)、ラスギリン(アジレクト®)、サフィナミド(エクフィナ®) | 脳内でのドパミン分解を抑制。運動症状の改善・オフ短縮。不眠、立ちくらみ、幻覚に注意。 |

| COMT阻害薬 | エンタカポン(コムタン®)、オピカポン(オンジェンティス®) | レボドパの血液中での分解を抑えることで作用時間を延長し、オフを短縮。ジスキネジア増悪時はレボドパ減量を検討。エンタカポンで尿色の変化あり。 |

| レボドパ賦活薬 | ゾニサミド(トレリーフ®) | レボドパの効きを補強し、運動症状の改善・オフ短縮を狙う追加薬。食欲低下・体重減少に注意。 |

| アデノシンA2A拮抗薬 | イストラデフィリン(ノウリアスト®) | オフ時間の短縮効果。ジスキネジア悪化に注意。 |

| NMDA受容体拮抗薬 | アマンタジン(シンメトレル®) | ジスキネジア軽減に有効。むくみ、網状皮斑、幻視に注意。 |

| 抗コリン薬 | トリヘキシフェニジル(アーテン®) | 運動症状改善,特に振戦改善に有効。口渇、便秘、記憶・思考の低下に注意。 |

| ノルアドレナリン補充薬 | ドロキシドパ(ドプス®) | 起立性低血圧(立ちくらみ)に用いる。すくみ足に処方されることもある。血圧上昇に注意。 |

※表はすべての薬剤を網羅するものではありません。用法や副作用も代表的なもののみ記載しています。

第6章:運動合併症とデバイス補助療法

運動合併症

レボドパによる治療を長く続けていると、運動合併症と呼ばれる現象が現れることがあります。

- ウェアリング・オフ現象:お薬の効果時間が短くなり、次回の服用前に薬の効果が切れて症状が悪化してしまう現象です。

- ジスキネジア:主にお薬が効いている時間帯に、自分の意思とは関係なく、体がくねくねと動いたり、手足が勝手に動いたりしてしまう不随意運動のことです。

これらの運動合併症に対しては、お薬の種類や量、飲むタイミングなどを細かく調整することで、症状の軽減を図ります。日々の症状の変化を記録し、診察の際に医師に伝えることが非常に重要です。

デバイス補助療法(Device Aided Therapy: DAT)

飲み薬の調整だけでは日内変動やジスキネジアのコントロールが難しくなった場合に検討します。専門チームによる評価・適応判断が必要です。

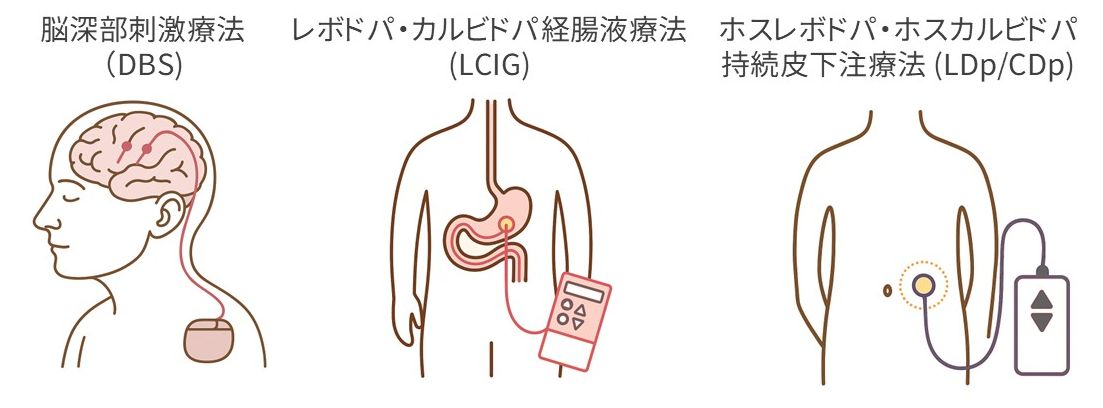

- 脳深部刺激療法(DBS):脳の特定部位に電極を植え込み、微弱な電気で異常な活動を抑える治療法。ふるえ、オフ時間、ジスキネジアの改善が期待できます。

- レボドパ・カルビドパ経腸療法(デュオドーパ®):携帯ポンプで小腸にゲル状薬剤を持続注入。血中濃度を一定に保ち、症状の日内変動を改善します。

- ホスレボドパ・ホスカルビドパ皮下注療法(ヴィアレブ®):携帯ポンプで皮下に持続注入。胃ろうが不要で、デュオドーパと同様に症状の日内変動を抑えることを目指します。

第7章:運動とリハビリテーション

お薬は、脳内で不足したドパミンを補い、症状を和らげてくれます。しかし、それだけで体の動きが完全によくなるわけではありません。使わないでいると、筋肉は硬くなり、体力も落ちてしまいます。

体を動かす「運動」や、専門家と共に行う「リハビリテーション」は、お薬と並んで治療の大きな柱となります。これらは、病気の進行を緩やかにし、できるだけ長く自分らしい生活を送るために、非常に重要な役割を果たします。

運動の効果

- 筋肉のこわばりを和らげ、関節の動きを保つ

- 筋力と体力を維持・向上する

- バランス能力を高め、転倒を予防する

- 歩きやすさを改善し、便秘や睡眠の質の改善にもつながる

欧米のガイドラインでは、可能であれば1日合計40分・週4回程度の運動が推奨されています。長く・強く行うほど効果は高くなりますが、まずは「短時間でも継続」を目標にしましょう。

日常で続けやすい運動

- ストレッチ・ラジオ体操: 朝や長時間座った後に筋肉をゆっくり伸ばす。

- ウォーキング: 安全な場所で、大股と腕振りを意識して歩く。パートナーと歩くと継続しやすい。

- その他: スポーツジム、水泳、太極拳、ヨガなど、楽しく継続できるものを選びましょう。

専門家によるリハビリ

- 理学療法(PT): 立つ・歩く・起き上がるなど基本動作を安全に行う方法を指導し、筋力・バランスの訓練を実施します。

- 作業療法(OT): 食事・着替え・入浴・家事など生活動作を楽にする工夫の提案や、自助具・住環境整備の助言を行います。

- 言語聴覚療法(ST): 声が小さい、ろれつが回りにくいなどに対し、発声・発音練習を行います。むせやすい場合は嚥下訓練や食事形態の工夫を指導します。

第8章:日常生活の工夫

パーキンソン病と上手につきあっていくためには、治療と並行して、日々の生活を少し工夫することが大切です。ここでは、療養生活をより安全で快適にするための「食事」と「暮らしの中のヒント」について解説します。

食事と栄養のポイント

- 便秘対策: 野菜・果物・海藻・きのこ類など食物繊維と十分な水分をこまめに。朝食後の散歩も腸の動きを助けます。

- 骨を丈夫に: カルシウム(乳製品・小魚・大豆)とビタミンD(魚類・きのこ類)を意識。日光浴も有効です。

- 体重維持: 食事量が減りやすい場合は、たんぱく質(肉・魚・卵・大豆)をしっかりとり、少量でも高栄養の工夫を。

- レボドパと食事タイミング: 食後はアミノ酸と競合し、レボドパが効きにくい場合があります。食前30~60分または食後1~2時間にずらすと改善することがあります(自己判断せず医師・薬剤師に相談)。

- 飲み込みにくさが気になるとき: 一口量を少なく、食品にとろみを付ける、細かく刻む、水分はゼリー状にする、などの工夫で安全に。

暮らしの動作と環境の工夫

- 住環境: 電気コードや小さな敷物は片付け、床に物を置かない。トイレ・浴室・階段に手すり、夜間は足元灯を。

- 動作のコツ: すくみ足にはその場の足踏みや心の中のリズム、床の線を意識してまたぐことが有効。方向転換は急に振り向かず、大きくゆっくり。

- 衣類・履物: 細かなボタンよりファスナーや面ファスナーが扱いやすい。室内は踵を覆い滑りにくい履物を。

第9章:療養生活を支えるために

パーキンソン病と向き合っていくためには、患者さんご本人の力はもちろん、ご家族や周りの方々の理解とサポートが欠かせません。 また、病気と共に暮らす人々を支えるための様々な社会制度があります。一人で、あるいはご家族だけで抱え込まず、利用できる制度やサービスを上手に活用していきましょう。

ご家族・周りの方々へ:患者さんを支えるヒント

最も身近な存在であるご家族の理解とサポートは、患者さんの大きな力になります。

- 病気について理解する: パーキンソン病の症状は、薬の効果によって良くなったり(オン)、悪くなったり(オフ)と、一日の中でも変動することがあります。動ける時と動けない時の波があることを理解し、「怠けているのでは」と誤解せず、温かく見守ることが大切です。

- 過剰な手助けはしない: 心配のあまり、何でも先回りして手伝ってしまうと、かえってご本人が自分でできる機会を奪ってしまうことがあります。時間がかかっても、ご本人が自分でやろうとしていることを見守り、本当に助けが必要な時に手を差し伸べる、という姿勢が、ご本人の自立心を支えます。

- コミュニケーションを大切に: 病気によって表情が乏しくなったり、声が小さくなったりすることがありますが、感情がなくなったわけではありません。ご本人の話にゆっくりと耳を傾け、会話の機会を大切にしましょう。

- ご自身の健康も大切に: 支える側の心と体の健康が、良いサポートには不可欠です。介護の負担を一人で背負わず、周りの人や後述するサービスを頼り、ご自身の時間も大切にしてください。

制度とサポート

パーキンソン病の患者さんとご家族の負担を軽減するため、国や自治体による様々な公的支援制度が用意されています。

これらの制度の申請手続きや利用に関するご相談は、病院の医療ソーシャルワーカーやお住まいの地域の地域包括支援センター、市町村の担当窓口などで受け付けています。お気軽にご相談ください。

| 制度・支援 | 概要 | 最初の一歩 |

|---|---|---|

| 医療費助成(指定難病) | 重症度基準(例:ホーン・ヤールなど)や治療関連費用が一定の基準を満たす場合に自己負担上限が設定されます。 | お住まいの保健所に申請。必要書類は主治医・医療ソーシャルワーカーにご相談ください。 |

| 介護保険 | 40歳以上で、日常生活に支障がある方が対象(要介護・要支援認定)。訪問看護・デイケア・福祉用具などが利用できます。 | 地域包括支援センターに相談し、認定申請へ進みます。 |

| 身体障害者手帳 | 歩行や日常生活に大きな制限がある場合に交付され、税控除や公共交通の割引などを受けられます。 | 市町村窓口に相談。医師の診断書が必要です。 |

| 患者会 | 同じ病気を持つ方や家族との交流・情報交換の場。悩みを共有し、実体験に基づく工夫を学べます。 | 患者会として全国パーキンソン病友の会があり、ホームページもあります。 |