研究研究内容

研究内容

オプトアウト

臨床研究のうち観察研究において、患者さんへの侵襲や介入がなく、人体から取得された試料を用いず、 診療情報などの情報のみを用いて行う研究については、国が定めた倫理指針に基づき必ずしも対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得るとはかぎりませんが、研究の目的を含めて、研究の実施についての情報を通知又は公開し、さらに可能な限り拒否の機会を保障することが必要とされています。 このような手法を「オプトアウト」といいます。

研究のために自分のデータが使用されることを望まれない方は、各研究の担当者までお知らせください。

【改正倫理方針対応】公開文書のPDFはこちら

- 膵癌の糖尿病合併に関する多施設共同後ろ向き疫学研究

- 自己免疫性膵炎の長期予後に関する観察研究

- 内視鏡的乳頭切除の後ろ向き多施設観察研究

- 急性膵炎の前向き多施設観察研究

- 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査

- 肝門部領域胆道閉塞を伴う切除企図胆道癌におけるENBD/Plastic stent(従来法)/Plastic stent(inside stent)に関する多施設共同後ろ向き観察研究

- 人工知能を用いた胆膵・消化管疾患に対する超音波内視鏡検査の診断能向上に向けた研究

- 膵癌における遺伝子発現プロファイルと画像イメージングとの関連性の研究

- 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築(多施設共同 前向き観察研究)

- isolated proximal IgG4関連硬化性胆管炎の診断と長期予後の多施設研究

- 人工知能を用いた十二指腸乳頭部腫瘍の診断法確立に向けた後ろ向き研究

- 自己免疫性膵炎に合併した炎症性膵嚢胞症例の全国調査

- 胆嚢癌の診断と治療方針・予後に関する前向き観察研究

- 十二指腸乳頭部腫瘍における客観的診断法の確立に向けた後ろ向き研究

- 超音波内視鏡検査(EUS)の消化器疾患診断における有用性の検討

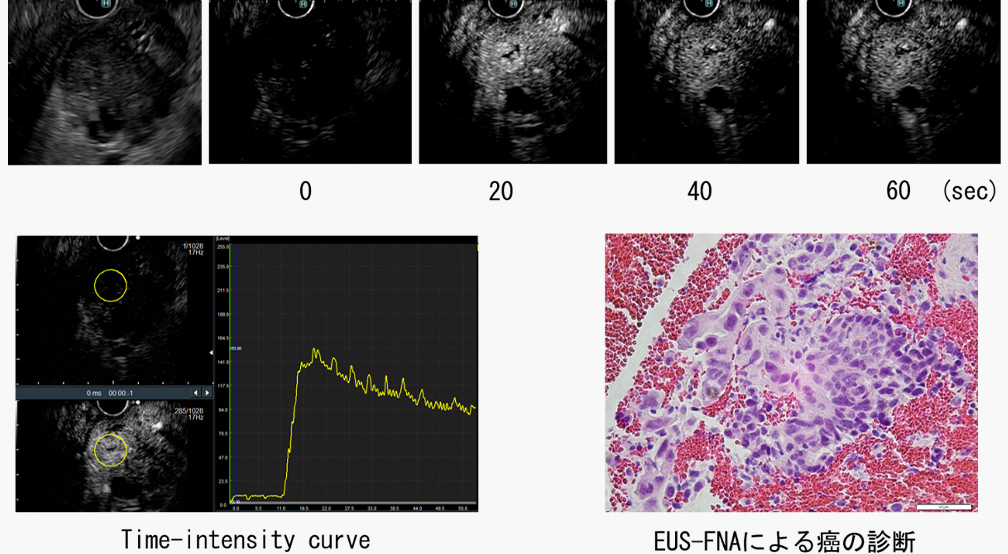

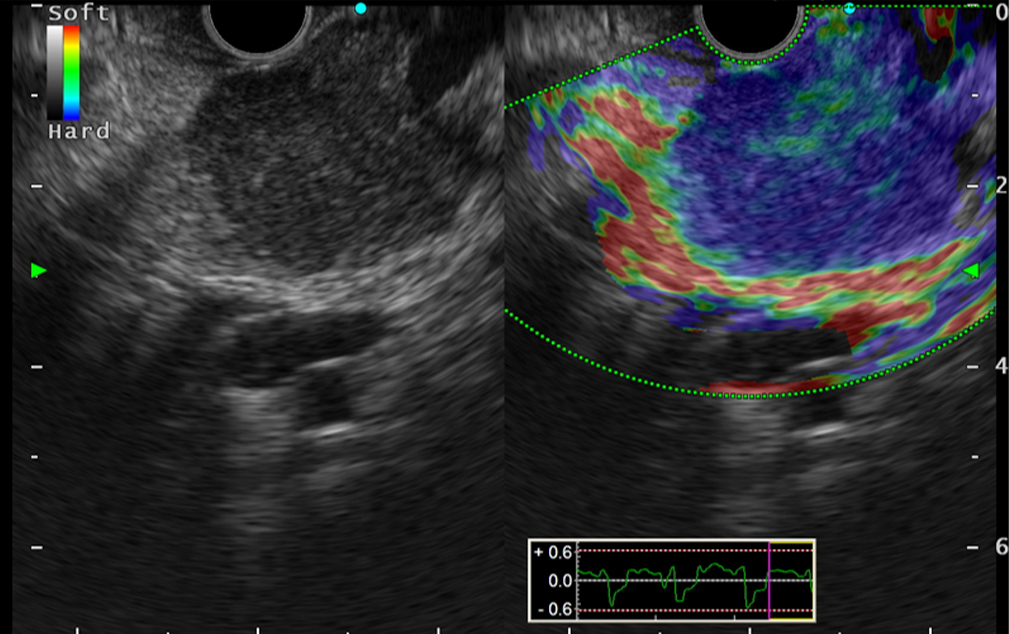

- 膵腫瘍性病変に対する超音波内視鏡下エラストグラフィ(EUS-elastography)及び造影超音波内視鏡検査(contrast-enhanced EUS (CE-EUS))の診断能の検討

- 消化器疾患における内視鏡的逆行性膵管胆管造影(ERCP)検査および関連手技の有用性に関する後ろ向き研究

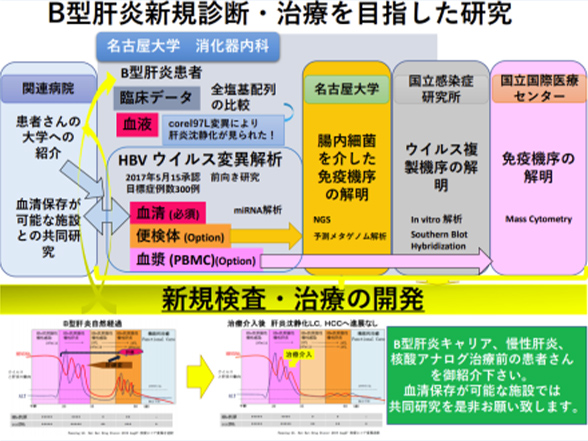

- 「B型肝炎における自然経過及び治療効果に関する研究」

- 胃癌AI診断の精度向上

- ERCP-IRB倫理委員会ホームページ用一般向け(ERCP)

- 肝細胞癌合併血友病患者に対するラジオ波焼灼術の治療効果と安全性に対する研究

- 原発性胆汁性胆管炎(PBC)と自己免疫性肝炎(AIH)における予後予測マーカーと発生イベントに関する検討

- 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築(多施設共同 前向き観察研究)

- 消化器内視鏡及び体外式腹部超音波に対する人工知能を用いた画像診断システムの開発研究

- 大腸内視鏡検査における病変のAI検出精度向上のための研究オプトアウト

- 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)患者の肝関連、非肝関連イベントに関する予後の検討

- 免疫チェックポイント阻害薬投与による副作用である消化器関連合併症(肝機能障害や消化管炎症)の発症機序解明とその対策に関する研究

- 肝生検を施行された脂肪肝患者における肝病態及び肝外合併症の疫学に関する多施設共同研究

- 国際多施設共同小児門脈圧亢進症レジストリ情報公開文書(単施設用・複数施設用)

- 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査

- 成人および小児クローン病の病態把握の補助における 金コロイド凝集法 便中カルプロテクチン測定試薬 臨床性能試験:SCALE 2

- 切除不能肝細胞癌に対するアテゾリズマブ+ベバシズマブ併用療法における多施設共同バイオマーカー探索研究

- 慢性膵炎の長期予後と膵癌合併に関する多施設共同後ろ向き疫学研究

- 免疫チェックポイント阻害薬によるirAE胆管炎の実態調査

- 免疫賦活作用を有する新規分子標的治療後のB型肝炎ウイルス再活性化に関する実態調査(固形腫瘍)

- 膵癌早期発見のための新規スコアリングシステムの有用性に 膵癌早期発見のための新規スコアリングシステムの有用性に

- AJM300治験(CT3試験)保存血清を利用したバイオマーカーの測定、自覚症状改善時期及び寛解維持治療薬調査 ASPECT Study

- 主膵管狭窄症例における微小膵癌に特徴的なMRI所見抽出のための 多施設後ろ向き研究

- 微小膵癌症例に対する新規パンレグザの有用性を検討する多施設共同前向き研究

- 膵癌診断前のMRCPおよびCT画像による膵管形態変化の後ろ向き研究

- 潰瘍性大腸炎に対する大腸全摘術前後の経過と血清抗インテグリンαvβ6抗体価の推移 -多施設共同前向き研究-

- 切除不能膵がんに対するMIKE-1とゲムシタビン・ナブパクリタキセル併用療法の第ⅠⅡ相医師主導治験に関する付随研究

- 新規に治療を開始した潰瘍性大腸炎患者における治療反応性と抗インテグリンαvβ6抗体価の推移 -多施設共同前向き試験-

- 肝疾患関連合併症の発症・再発に関連する因子の検討

- 炎症性腸疾患患者に合併する自己免疫性膵炎の実態調査

- クローン病に対する実臨床でのリサンキズマブの有効性を評価する前向き市販後非介入研究(APPRISE)

- 消化器内視鏡治療や止血術時における吸収性局所止血剤の効果に関する研究

- 膵癌併存急性膵炎症例における微小膵癌診断のための多施設 後ろ向き研究

登録研究に関する患者さん向け資料はこちら

消化管グループ

上部消化管グループでは、現在咽喉頭から十二指腸までの消化管を対象とした診療・研究を行っています。診療では、消化管早期がんの内視鏡診断(NBI, BLI, 超拡大内視鏡, EUS)・治療(ELPS, EMR, ESD, EMRO, PDT, LECS)に力をいれています。また、現在までに下記の研究を行なっています。

AI関連

- ・食道・胃病変の指摘および診断に対する人工知能技術を用いたコンピュータ支援医用画像診断システムの開発。

- ・超音波内視鏡に対する人工知能を用いた上部消化管粘膜下腫瘍の画像診断支援システムの開発研究。

- ・Deep learningを用いた食道表在癌の深達度診断

腸内細菌関連

- ・ヘリコバクターピロリ菌除菌前後における腸内細菌叢の変化。

- ・消化管腫瘍患者における口腔内・腸内細菌叢の構成および機能の変化との関連。

- ・早期胃癌ESD症例に対するケストース療法による栄養状態および腸内細菌叢の変化。

ESD関連

- ・高齢者胃癌ESD後の長期予後に関連する患者因子の研究

- ・80歳以上の食道表在癌、早期胃癌患者に対する治療選択システムの確立(多施設共同試験)

- ・ESD適応の表在型食道扁平上皮癌患者に対して、経過観察例も含めて長期予後予測因子を同定することで、治療方針として「ESDを行わない、経過観察」という選択肢の可能性を探る研究。

- ・抗血栓薬内服症例における胃ESD後出血リスク因子の解析およびリスク低減のための工夫。

- ・十二指腸非乳頭部腫瘍に対する内視鏡治療の適応・治癒基準の検討および安全・確実なESD方法の開発。

診断法関連

- ・High resolution manometry (HRM)を用いた糖尿病性蠕動障害の頻度とその病態の解明。

- ・EUSおよびHRMを用いた好酸球性食道炎患者における自覚症状の客観的評価方法の研究。

- ・好酸球性食道炎に対する超拡大内視鏡を用いた食道好酸球増多や活動性の評価と、optical biopsyとしての有用性の検討。

- ・胃悪性リンパ腫の画像診断および適切なフォローアップ方法の確立。

- ・咽頭腫瘍、十二指腸乳頭部腫瘍に対する超拡大観察を用いた診断法の確立。

- ・十二指腸非乳頭部腫瘍に対する超拡大内視鏡を用いた観察における至適染色法の検討および良悪性鑑別のための診断基準の確立。

- ・十二指腸非乳頭部腫瘍に対する治療選択を見据えた白色光・画像強調内視鏡を用いた効率的な診断法の確立。

下部消化管領域(小腸・大腸)では臨床業務(研究)・基礎研究・臨床検体を用いた基礎的病態解析を柱として日々の診療を行っています。

1) 臨床研究

主に小腸疾患、炎症性腸疾患(IBD)、大腸腫瘍、機能性腸疾患などを対象とした研究を進めております。小腸は検査のしづらさから近年まで「暗黒大陸」と呼ばれていましたが、当院では小腸カプセル内視鏡・小腸バルーン内視鏡を開発当初より取り入れ、小腸疾患の内視鏡的な診断・managementに関して、様々な報告をしてきました。また、炎症性腸疾患では、小腸に対する検査を得意とすることの強みを生かして、クローン病の小腸病変に関する様々な報告をしています。炎症性腸疾患ではその他に、微量元素や亜鉛の欠乏と病態との相関も臨床研究をすすめています。

大腸腫瘍の内視鏡治療は、巨大病変、線維化症例、治療後再発症例、虫垂病変、UC関連腫瘍などの治療困難症例に対しても積極的に行っています。また、画像強調内視鏡やEUSを用いて診断精度の向上を目指した研究をしています。また、機能性腸疾患に対しては、新たな治療法の開発を目指し、FMT(糞便移植)そのほかの新規治療薬の効果を検証する臨床試験を行っています。また他施設との共同研究なども積極的に参加しています。

2) 臨床検体を用いた基礎的病態解析

早期大腸癌とIBD関連大腸癌の臨床病理学的・分子生物学的因子の検討を行っています。早期大腸癌ではESD治療後、一定の病理学的基準を満たさない場合はリンパ節転移のリスクを懸念して追加手術が推奨されますが、実際のリンパ節転移は低率であり、我々は新たなリスク因子の探索を目指しています。

また、IBD関連大腸癌は通常の大腸癌と異なるpathwayによる炎症性発癌とされていますが、病変自体が不明瞭で内視鏡による早期発見が困難な場合が多く、また通常の大腸癌と判別困難な場合もあります。我々は、大腸癌のESD検体や手術検体などを用いて、免疫組織化学染色による病理学的検討や、次世代シーケンサーによる遺伝子解析などを行い、早期発見に有用な因子や予後予測因子の検討を行っています。

3} 基礎研究

1. 炎症性腸疾患(IBD)における病態の解明を目指して、臨床検体やマウスモデルを用いた解析を行っています。腸管には、上皮細胞、腸内細菌、免疫細胞、間葉系細胞という多様な細胞群が存在し、相互作用することで腸管の恒常性を維持しています。その中でも、上皮細胞の機能に着目し、その機能の破綻や相互作用の異常がどのようにIBDの病態と関連するかを解析しています。また、IBDの合併症である腸管線維化や腸炎関連大腸癌の病態についても研究も進めています。2. がん抑制性機能を有するがん抑制性線維芽細胞を特異的に標識するマーカー分子Meflinを世界に先駆けて同定しました。また、がんの進行に伴って、Meflin陽性線維芽細胞(善玉)が、Meflin陰性線維芽細胞(悪玉)に形質転換することも明らかにしました。 “悪玉”線維芽細胞を“善玉”線維芽細胞に戻す(形質転換させる)ことができれば、それはがんのみならず多くの疾患の治療法になることが期待されます。現在新規概念である線維芽細胞の形質転換療法を開発するための医師主導治験(対象:膵がん)を2021年から予定していますし、IBDへの応用も模索しています。

胆膵グループ

1) 超音波を用いた新しい胆道・膵臓疾患の診断法の開発

腹部超音波検査・超音波内視鏡検査(EUS)に超音波造影剤(当院IRBの承認すみ)やエラストグラフィ(strain法、shear wave法)、空間位置情報を加味したGPS機能、CT-fusion機能、3D超音波などの新しいモダリティーを積極的に導入し、最新の診断をおこなっています。また内視鏡下や超音波内視鏡下穿刺生検(EUS-FNA)下に得られた胆道・膵臓疾患の検体(組織や膵液など)を用いて分子生物学的な診断や治療に有用な結果を目指した研究をしています。

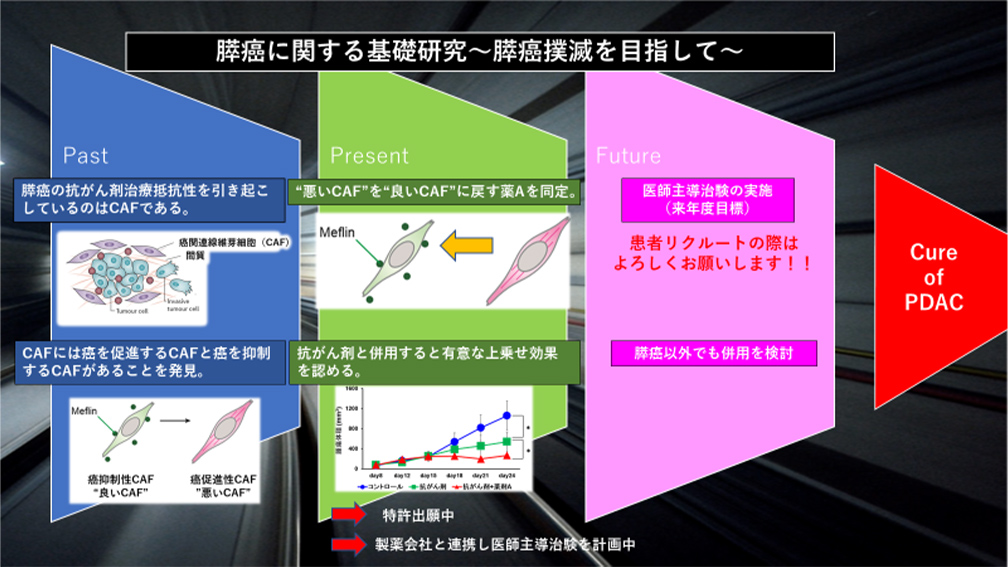

2) 切除不能膵癌に対する新たな治療方法の開発

予後の悪い切除不能膵癌に対する新たな治療法として腫瘍病理と協力して新たな治療法を開発、医師主導治験を目指しています。

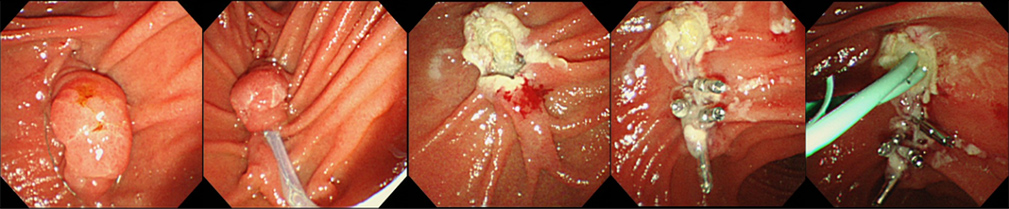

3) 十二指腸乳頭部腫瘍の内視鏡診断と治療

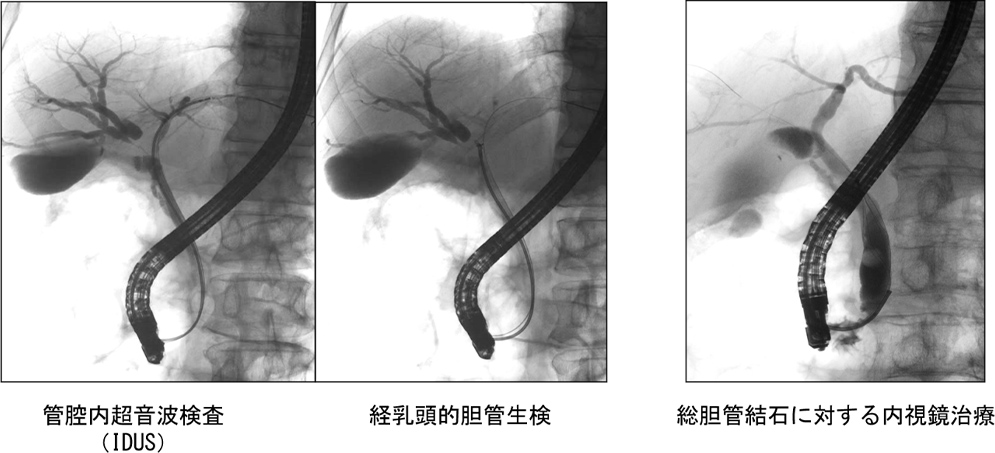

内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)や、管腔内超音波検査(IDUS)などを用いて十二指腸乳頭部腫瘍の進展範囲を詳細に診断し、より侵襲が少なく、偶発症の少ない内視鏡的乳頭切除術を施行しています。

4) 胆道疾患の経十二指腸乳頭的診断と治療

管腔内超音波検査(IDUS)、経乳頭的胆管生検などを積極的に施行し、より侵襲が少なく確実な診断を目指して研究しています。また、総胆管結石や閉塞性黄疸に対し、適切な切石法やドレナージ法を選択することにより低侵襲で確実な治療を施行しています。

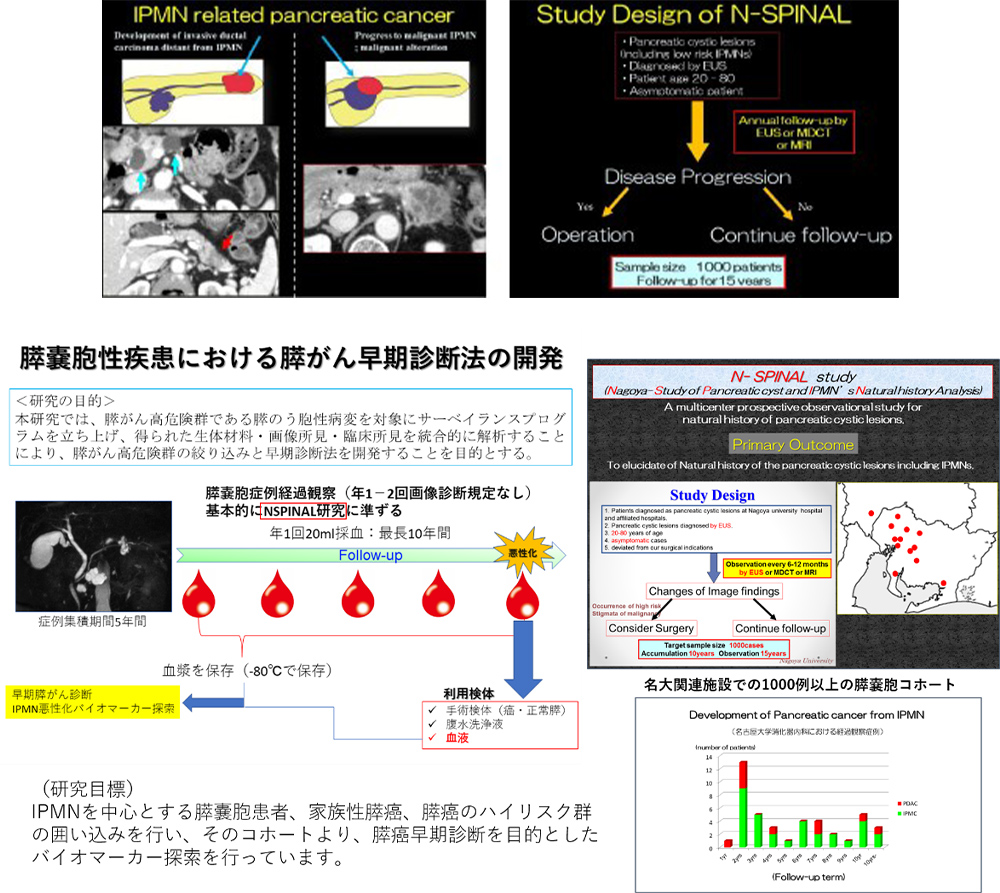

5) 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)をはじめとした膵嚢胞性疾患の診断法の開発、自然史解明への研究

造影超音波内視鏡や内視鏡的胆管膵管造影(ERCP)をはじめとした各種画像診断技術を駆使し、既存の診断法よりも侵襲が少なく確実な膵嚢胞の診断治療、開発を行っています。また膵嚢胞性疾患の経過観察を長期間行うことにより、膵嚢胞性疾患の自然史解明に向けた多施設共同研究を行っています。

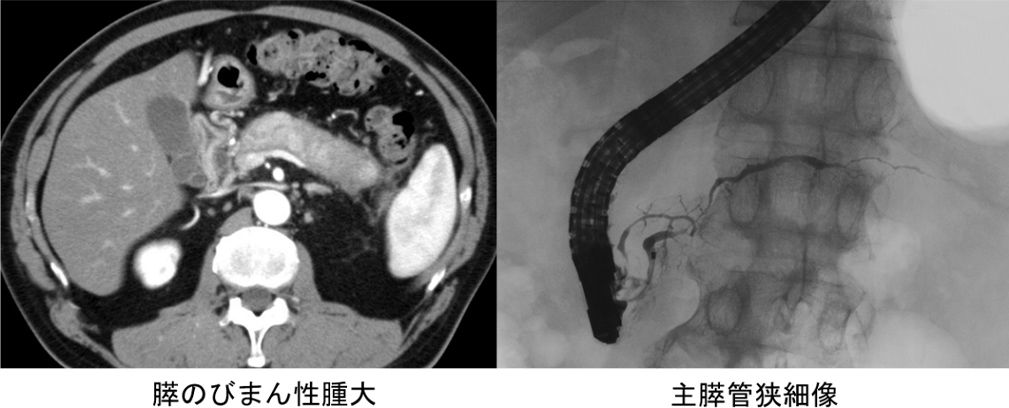

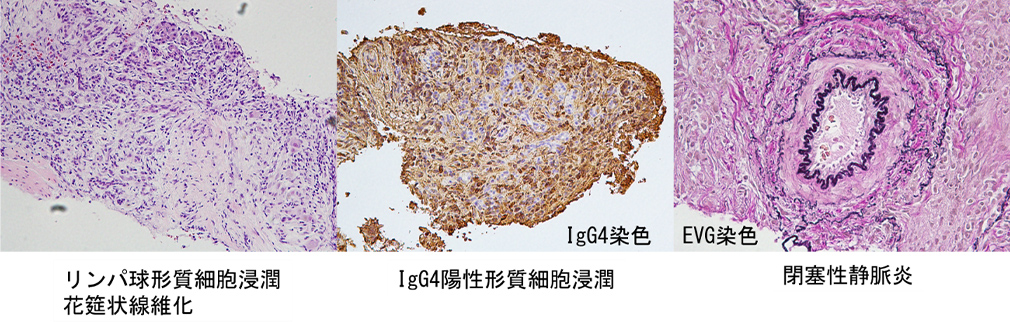

6) 自己免疫性膵炎の診断・治療・自然史に関する研究

自己免疫性膵炎(AIP)はその発生に免疫学的機序が関与する特殊な膵炎です。AIPは膵癌との鑑別を要する画像所見を呈し、その診断において病理学的所見は重要な位置を占めます。名古屋大学ではAIPを疑う患者さんに対して超音波内視鏡下穿刺生検(EUS-FNA)を積極的に施行しています。得られた検体を詳細に解析し、AIP診断に対する、低侵襲かつ安全な組織学的診断法であるEUS-FNAの有用性を研究しています。またAIPはステロイド治療に反応し、短期予後は良好とされていますが、長期予後については不明な点が多く残されています。現在AIP症例を集積し、再燃の予測因子、内外分泌能の予後、悪性腫瘍の合併など長期的な臨床像の検討を行っています。

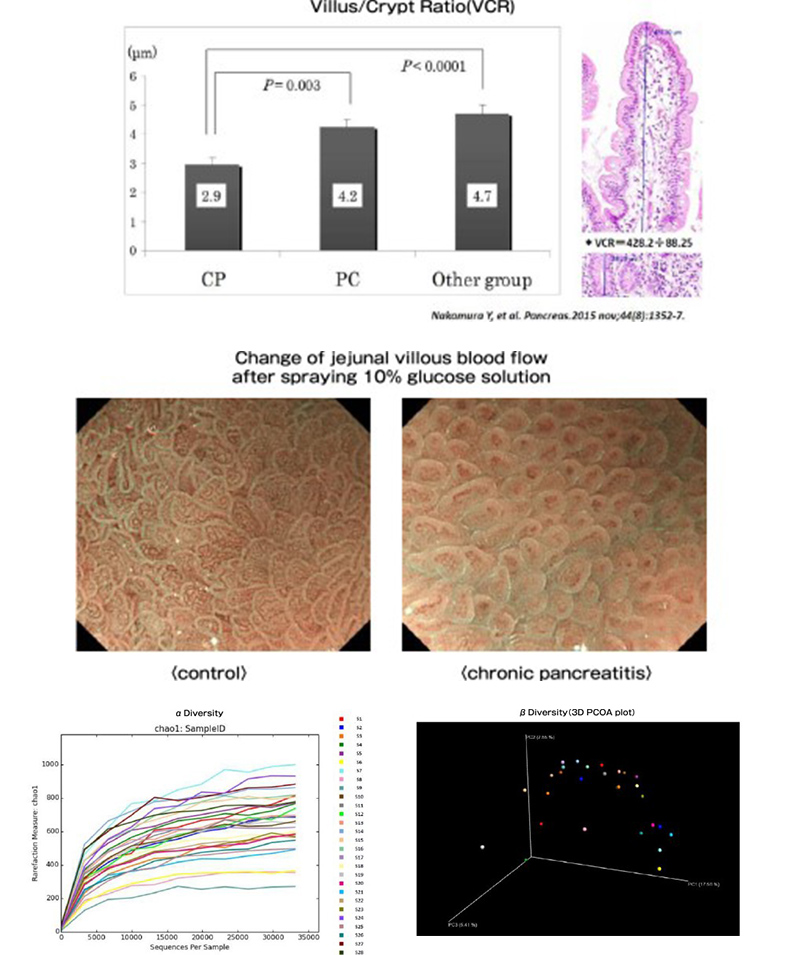

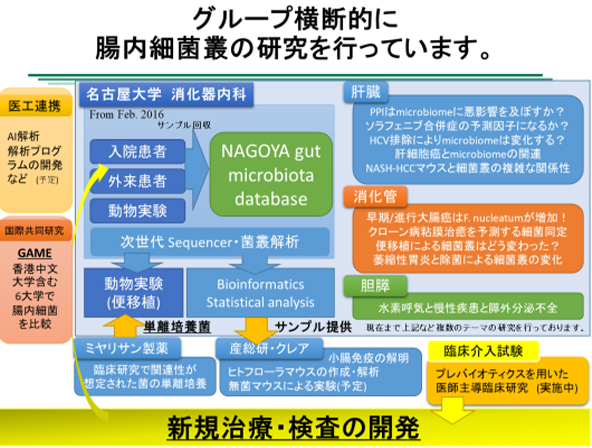

7) 栄養の消化吸収を担う、膵・小腸臓器相関、腸内細菌叢と病態の解明

改良型小腸内視鏡試作機を使用することで、低侵襲な近位小腸までの内視鏡観察が可能となりました。膵疾患例を中心に小腸絨毛形態および機能の評価を行い、消化吸収の主座となる膵と小腸の臓器相関について研究しています。また次世代シーケンサーを用いて、糞便などから得られた腸内細菌叢を解析し、種々の疾患・病態との相関を研究しています。

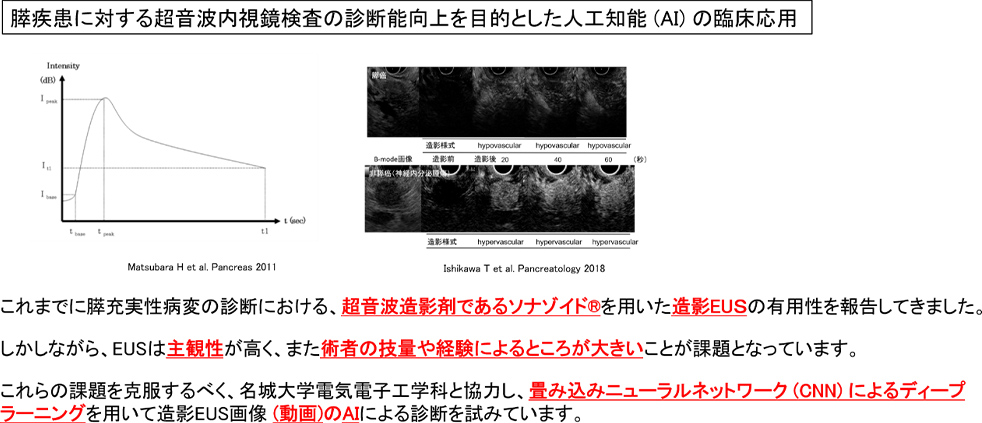

8) AIを用いたEUS診断

近年、消化器内視鏡画像を用いた人工知能(artificial intelligence;以下AI)での診断の有用性が報告されその動向が注目されています。一方、胆膵領域における超音波内視鏡(EUS)の進歩は目覚ましく、画質の向上は基より、組織の硬さを測定するEUSエラストグラフィ、血行動態を詳細に評価する造影EUS、EUS観察下に組織を採取するEUSガイド下穿刺生検などEUSを用いた様々な新規技術が登場し、胆膵疾患診療において、なくてはならない手技となっています。しかしながらEUSは主観性の高い検査であり、術者の技術や経験によるところも大きいという問題があります。現在、EUS診断の客観性、正確性を高めるため、工学系の研究者と協力してAI診断の研究をしています。

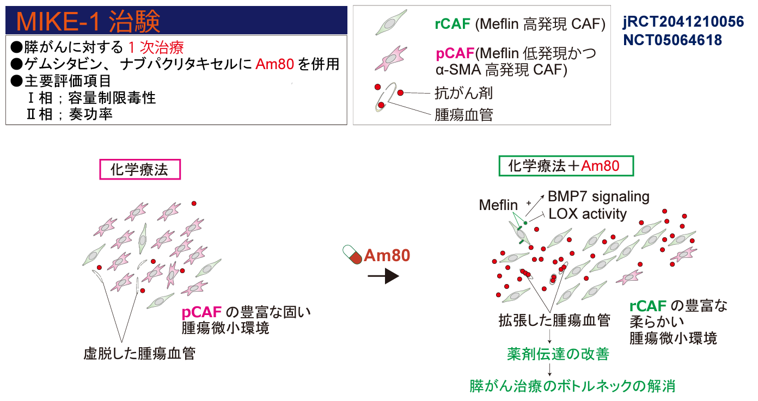

9) 抗がん剤の浸透性を改善し、間質による薬剤到達障害を解消する新たな治療の開発

膵臓がんは、消化器系のがんの中でも特に治療が難しいがんの一つです。これは、がんの早期発見が難しく、抗がん剤に対する効果が限られているためです。顕微鏡で膵臓がんの組織を観察すると、がん細胞の塊である腫瘍の大部分(約90%)ががん細胞以外の「間質」と呼ばれる領域で構成されていることが確認できます。この間質部分には、「がん関連線維芽細胞(CAF)」が豊富に存在し、線維化を促進して腫瘍内の圧力を高めることで、血管を圧迫し抗がん剤が腫瘍の奥深くまで届きにくくなります。この現象は「間質による薬剤到達障害」と呼ばれ、膵臓がん治療の効果を低下させる主要な要因とされています。

最近の研究では、CAFにはがんの進行を促進するタイプ(pCAF)と進行を抑制するタイプ(rCAF)が存在することが提唱されるようになりました。2019年、我々の研究チームはrCAFのマーカーとして「Meflin」を世界に先駆けて特定しました。Meflinは線維化を引き起こすメカニズムを抑制し、がんの進行を遅らせることに寄与します。また、がんが進行するとMeflinを発現するrCAFがMeflinを発現しないpCAFに変化することも明らかになりました。この悪玉のpCAFを善玉のrCAFに変換することで、抗がん剤の浸透性を改善し、間質による薬剤到達障害を解消する新たな治療可能性が開けると考えられています。

この成果に基づき、現在、切除不能な膵臓がん患者を対象にした医師主導のMIKE-1治験が行われています。この治験では、標準治療と併せてMeflinの発現を促進する薬剤「Am80」が使用され、その有効性と安全性が評価されています。

肝臓グループ

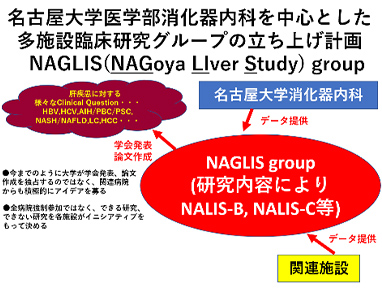

1)名古屋大学医学部消化器内科を中心とした肝臓病学多施設臨床研究グループの立ち上げ

名古屋大学消化器内科には約50の関連病院があり、これらの関連病院と共同で広く「肝疾患の病態解明とエビデンス構築」を目指した臨床研究グループを立ち上げることとしました。

2) ウイルス性肝炎における病態の解明

i) C型肝炎ウイルス(HCV) 現在当院を中心として、インターフェロン(IFN)ベース治療後の新たなフリーDirect Acting Antiviral(DAA)併用治療に関しての多施設共同研究を施行、治療効果、安全性、治療効果に関与する因子の探索的検討を施行しています。特に我々は現在までにIFNベース治療とIL28B宿主遺伝子多型、HCV core領域、NS5A領域と病態、および治療効果について明らかにしてきました。現在IFNフリー治療においてもこれらの検討、およびウイルス消失による免疫反応の動態解析も行っています。また、インターフェロンフリー治療により増加したSVR後の病態についても検討を行っています。

ii) B型肝炎ウイルス(HBV) HBVはHCVと比較して複雑な生活環を持ち宿主肝細胞の核内にcccDNAとして安定した形で存在するため、根治療法の開発が困難とされています。我々は現在、臨床的寛解状態と考えられるHBs抗原消失とHBV core領域の変異との関係、また現在標準治療として使用されている核酸アナログ製剤で血中HBV DNA陰性化が得られている症例において、血清マーカー(HBs抗原、HBコア関連抗原)の値と病態との関係、また発癌に関与する因子の検討などを行っています。

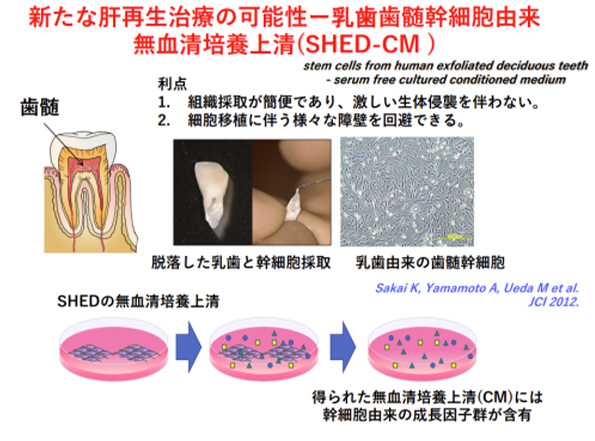

3) 急性肝不全動物モデルにおける炎症と再生の相関

肝不全に対して直接肝再生を促す確立された方法がない現状で、我々はそれを解決する方策の有力な候補の一つとして、口腔外科との共同研究で歯髄由来の幹細胞培養上清を用い、それを急性肝不全モデル動物に投与することで効果を示すことを明らかにしてきました。現在その培養上清中に強い効果を示す因子を同定し、その抗炎症作用、肝再生促進作用について検討し、肝再生には強力な抗炎症との相関が不可欠であることを見出すべく検討を進めています。

4)非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)/非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)患者の予後の検討及び

動物モデルにおける各種治療薬の治療効果の検討

NAFLD、特に肝硬変・肝癌に至る可能性のあるNASHは増加の一途を辿っており、問題となっている。このようなNAFLD、NASH患者に関する特徴や予後の臨床的検討を行っています。を行っています。またNASH及びNASHベースの肝硬変や肝癌を発症するマウスモデルにおいて各種薬剤を投与することにより肝臓の炎症、線維化、脂肪蓄積などの改善、さらには発癌抑制効果や腸内細菌との関係について検討し、その機序を明らかにする研究を行っています。

5)肝疾患と腸内細菌叢の相関

各種肝疾患と腸内細菌叢の相関について、次世代シーケンサー(NGS)により腸内細菌叢を解析検討しています。特に、肝硬変及び肝癌における腸内細菌叢の特徴を明らかにする研究を行っています。プレバイオティクスによりNASH/NAFLDの改善をみる前向きの無作為比較試験も行っています。

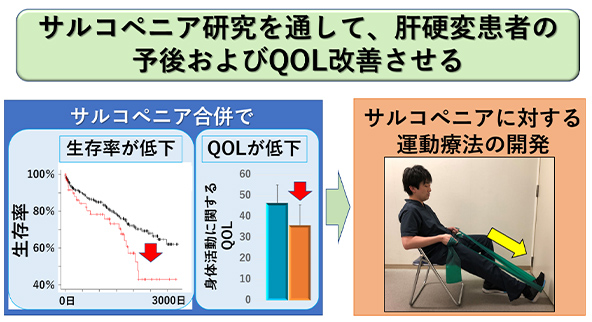

6)サルコペニアと肝硬変の関連性

肝硬変患者において、サルコペニア(筋肉量、筋量が低下した状態)が予後不良因子であること、QOL増悪因子であることを明らかにしてきた。現在はサルコペニアに対する運動療法の開発を行い、肝硬変患者の予後延長に繋がるか検討を行っています。さらに基礎研究として、腸内細菌叢とサルコペニアに関する研究も行っています。

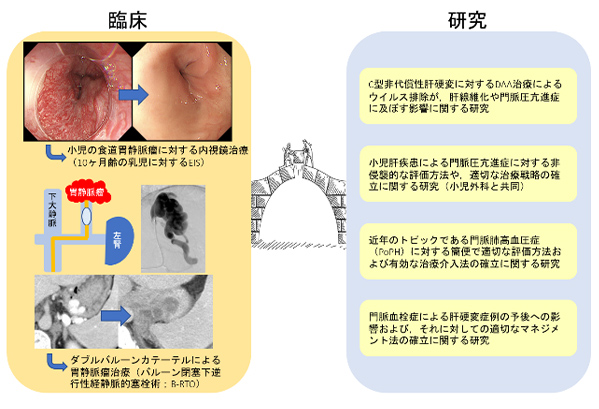

7)門脈圧亢進症に対する病態の評価および治療に関する解析

門脈圧亢進症は肝硬変に由来する代表的な合併症であり、それに伴う食道胃静脈瘤出血や腹水貯留などは患者の生命予後やQOLを悪化させる要因です。近年B型肝炎やC型肝炎に対する抗ウイルス療法は進歩していますが。高度に肝線維化が進展した症例や増加する非アルコール性脂肪性肝炎症例などの存在により、門脈圧亢進症のマネジメントは依然として肝疾患診療における重要な課題です。

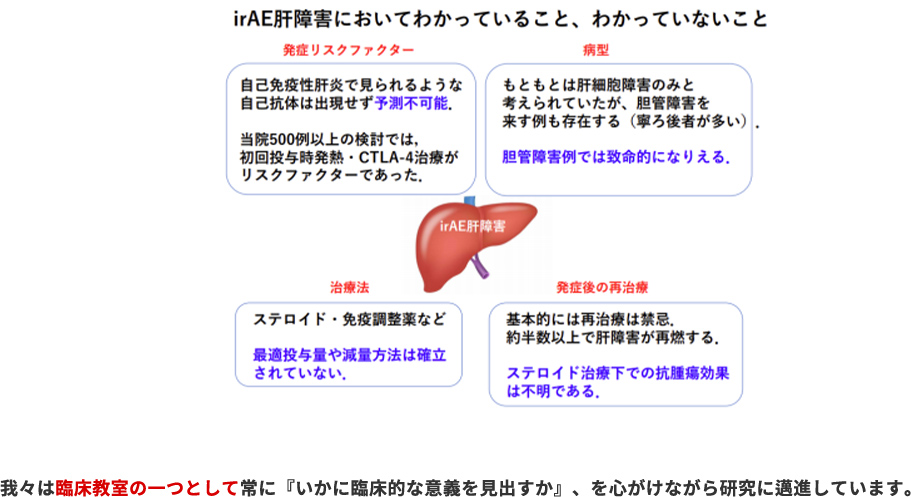

8)免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象

現在のがん治療の中心的薬剤の一つである免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象(irAE)としての肝障害の発症メカニズムを解明し、その発症予測と効率的な治療アルゴリズムを開発することを目的として、バイオマーカー探索研究を行っております。

名古屋産学官・医連携研究会(略称NJK)

名古屋産学官・医連携研究会(略称NJK)は、人類の生存に関わる下述の課題について、多様な研究者の有機的ネットワーク化の下に情報交換・研究交流を通じて、ノーベル賞級研究の支援や、わが国の将来を担う若手研究者や学生の啓蒙活動、および社会への還元を目指しています。また、産官学・医の連携により、内需拡大型の新産業を現代科学に基づいて創出するほか、医工に関わる起業化の支援を目的としています。

- 1.産学官・医および現代科学に基づいた新産業の創出

- 2.ノーベル賞級の研究を支援

- 3.学生・一般人に対する、医工に関わる起業化の支援

「名古屋産学官・医連携研究会の概要」

NJKは名古屋大学医学部消化器内科前教授(現東京大学 消化器内科教授)藤城光弘先生と(公財)名古屋産業科学研究所 小川宏隆先生により2019年に創設された研究会です。 コロナ禍の中、オンラインによる研究会・会議が普及することを利用し、様々な研究分野において研究をリードされている先生方よりショートレクチャーをいただき、医工連携の枠組みで新たな共同研究や研究成果の創出をめざして、年4回開催しています。