研究課題:

小児期発症の非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)におけるフィブロスキャンの有用性および

遺伝子多型に関する研究

研究の趣旨:

近年、肥満の増加に伴い、小児においても非アルコール性脂肪性肝疾患(non-alcoholic fatty liver disease:NAFLD)の増加が懸念されています。NAFLDの一部は、非アルコール性脂肪肝炎(non-alcoholic steatohepatitis:NASH)から将来的に肝硬変や肝癌に進展するリスクがあるため、早期からの対応が求められています。 NAFLD(NASH)診断のgold standardは肝生検ですが、肝生検は侵襲が大きく、小児に行うのは容易ではありません。フィブロスキャンは、体外からせん断波と超音波の2種類の波を当てることによって、肝硬度と肝脂肪量を非侵襲的に計測することのできる装置であり、痛みを伴わず、短時間で施行できるため、小児においても有用と考えられます。また、近年、PNPLA3などの複数の遺伝子多型が、NAFLDの発症や病態進展と関連することが報告されていますが、小児NAFLDとの関連性についてはまだよく分かっておりません。研究の目的:

小児NAFLD患者においてもフィブロスキャンによる肝硬度・肝脂肪量測定が有用であるかを明らかにします。また、小児NAFLDと遺伝子多型との関連性についても明らかにします。研究の方法:

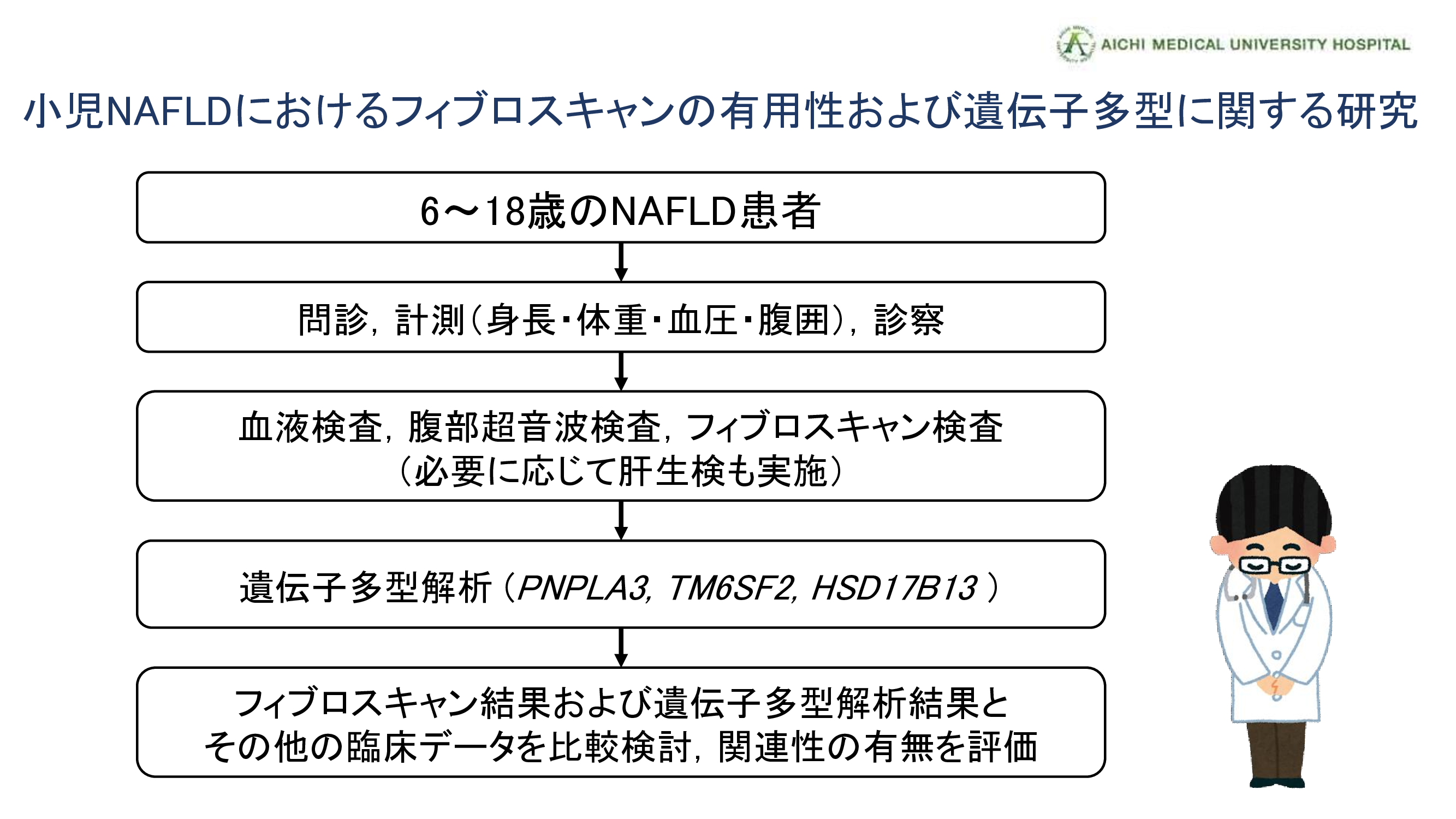

6〜18歳のNAFLD患者を対象とします。肝機能異常を認め、組織診断あるいは画像診断で脂肪肝を指摘され、他の肝疾患が除外されたものをNAFLDと定義します。 対象患者にフィブロスキャンを実施し、肝硬度(LSM値)や肝脂肪量(CAP値)を測定します。得られたフィブロスキャンデータとその他の臨床データ(年齢や性別、身体計測値、血液検査データ、腹部超音波所見等)を比較検討し、関連性の有無を調べます。肝障害が遷延している症例においては、同意が得られれば肝生検も実施し、肝組織像との比較検討も行います。 また、血液検体(EDTA血1-2mL)を用いてNAFLDに関連する遺伝子多型解析(PNPLA3, TM6SF2, HSD17B13)も行います。遺伝子多型解析は、共同研究機関である株式会社特殊免疫研究所にて行います。得られた遺伝子多型解析データとその他の臨床データを比較検討し、関連性の有無を調べます。研究機関:

<主たる研究機関>愛知医科大学 小児科学教室

<共同研究機関>

愛知医科大学 肝胆膵内科学教室

株式会社特殊免疫研究所

連絡先:

研究代表者愛知医科大学 小児科学教室 本間 仁

〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1

TEL: 0561-62-3311 内線22149

FAX: 0561-63-4835

Email: honma.hitoshi.045@mail.aichi-med-u.ac.jp(@を半角@に変えて送信してください)

各大学研究担当者

愛知医科大学:本間 仁

名古屋市立大学:伊藤 孝一

名古屋大学:川田 潤一

藤田医科大学:杉本 えり那

概要書等の閲覧・ダウンロード