| 概要 法律・指針など 各種申請書 各種講習会 利用の手続き 利用方法 Q&A 技術支援業務 関連WEBへのリンク 実験動物科学(協力)講座 |

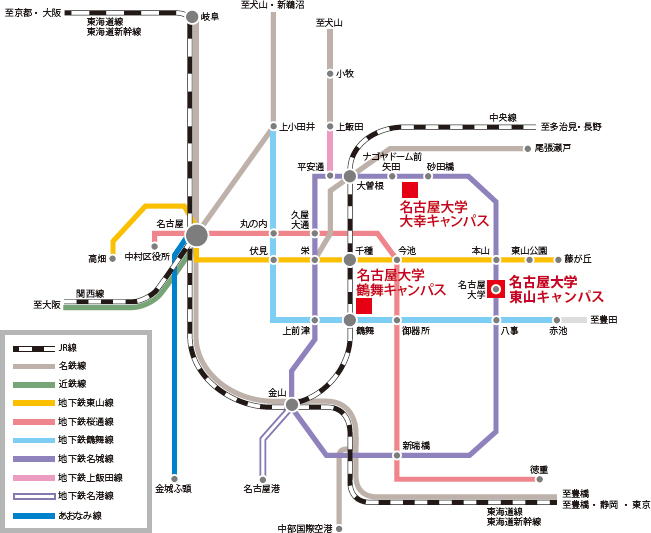

概要■役割 新薬の薬効評価や安全性試験などヒト疾患の治療法を確立するための前段階としてのみならず、動物を用いた基礎研究によりもたらされた新たな知見に基づいた新たな治療法・予防法の確立において、これまでの動物実験による研究成果が多大な貢献をしてきたことは言うまでもない。培養細胞系などを用いた試験管レベルの研究成果に、最新のコンピューター・シミュレーション技術を融合させても、ヒトをはじめとする高等動物において個体レベルで起こる高次生命現象を把握することは困難である。したがって、動物の生命現象を個体レベルで解析する動物実験は、医学研究はもちろんバイオサイエンス研究における必要不可欠な手法であり、今後もその重要性・必要性が増していくと考えられている。 このような重要な役割を持つ動物実験の名古屋大学医学系研究科における拠点が、当実験動物部門である。現在、医学系研究科及び附属病院の合計50以上のユニットが当部門を利用しており、年平均100報以上の学術論文が当部門での動物実験により公表されている。当部門のスタッフ(教員2名、技術職員3名、技能補佐員6名、事務補佐員2名)及び洗浄・清掃・ビル管理業務を担当する外注業者により、利用者が科学的に評価される再現性のある動物実験に結果が得られるよう、各種飼育環境を厳密に統御するための業務に従事している。更に、近年マウスを用いた研究で必要とされていることが多い胚操作技術等による研究支援業務にも力を入れている。 以下に当部門の主な業務内容を列記する。 1.動物の飼育環境の制御 ・動物飼育室内の温度・湿度・光条件の制御 ・飼育しているマウス・ラットからの有害微生物(動物からヒトに感染する病原体や動物の体調に影響を与える病原体)の排除 2.各種動物の一般飼育管理 ・飼育動物への餌・水の補給と体調管理 ・飼育室や飼育ケージ等の洗浄・消毒 3.研究支援業務(胚操作技術) ・マウスの胚/精子の凍結保存と病原微生物に汚染されたマウスの清浄化 ・外来遺伝子導入マウスの作製支援 4.その他 ・動物実験の必要性や意義、動物福祉の観点から適正な動物実験についての教育 ・動物実験を行うにあたり遵守しなくてはならない法的規制や制度への対応 ■沿革 1958年 医学部基礎動物飼育室設置 1959年 医学部純系動物飼育室設置 1964年 医学部臨床動物飼育室設置 1986年3月 これまでの各動物飼育室を統合して医学部附属動物実験施設が竣工 2001年4月 大学院化により医学系研究科附属動物実験施設となる 2004年5月 改組により医学系研究科附属医学教育研究支援センター実験動物部門となる ■スタッフ ●教員 ・センター長(併任) 大野 欽司(神経遺伝情報学・教授) ・准教授 大野 民生(実験動物科学 併任) ・助教 宮坂 勇輝(実験動物科学 併任) ・非常勤講師 金本 勇(茶屋ヶ坂動物病院・院長) ●技術職員 ・大矢 康貴 ・矢野 久美子 ・能丸 幸治 ・場﨑 恵太 ●技能補佐員 ・林 哲弘 ・糟谷 佳恵 ・山本 明子 ・前川 真紀 ・若森 勝巳 ・福谷 陽一 ●事務補佐員 ・斉木 寛子 ・平野 純子 ●業務委託 ・ワタキューセイモア株式会社(洗浄・清掃業務) ・株式会社トヨタエンタプライズ(建物管理) ■アクセスと地図  ●交通 1.JR中央線・鶴舞駅(名大病院口側)下車 徒歩3分 2.地下鉄(鶴舞線)鶴舞駅下車 徒歩8分 3.市バス栄から栄18系統「妙見町」行き 「名大病院」下車 ●所在地 住所:名古屋市昭和区鶴舞町65 Tel:(052) 744-2470 Fax:(052) 735-0832 Mail:animal@med.nagoya-u.ac.jp

■B棟館内平面図 (PDF) ■A棟館内平面図 (PDF) |

| © Copyright 2008 Division Of Experimental Animals , Nagoya University. |