精巣がん

精巣腫瘍について

精巣は男性の陰嚢内に存在する臓器で左右1つずつ存在します。男性ホルモンを分泌したり、精子を造る働きがあります。精巣腫瘍は人口10万人あたり1~2人に発症する稀な疾患です。発症年齢は20~30歳代がピークであり、若年者に多い腫瘍であることが特徴です。精巣腫瘍発症の危険因子としては家族歴(家族に精巣腫瘍にかかった人がいる場合)、停留精巣(小児期に精巣が陰嚢内に納まっていない状態)などがあります。男性不妊(精液検査で異常がある男性)は発症のリスクが高いと言われています。

症状

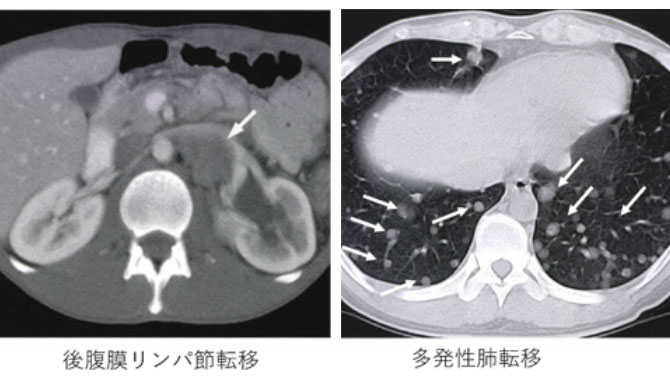

最も多い症状は精巣(睾丸)が腫(は)れる、硬くなるといった症状です。痛みや発熱は伴わないことが多く、腫瘍が小さい段階では気づきにくいことがあります。精巣腫瘍は比較的短期間で増殖し、他の臓器(リンパ節、肺など)に転移することがあり、これによる症状(リンパ節の腫れ、肺転移による呼吸困難・血痰)などで発見されることもあります。

検査

血液検査

腫瘍マーカー(HCG、AFP、LDH)が上昇することがあり、これにより腫瘍の存在や腫瘍の量を推定します。

超音波(エコー)検査

精巣に腫瘍があるかどうかを確認します。

CTスキャン

精巣腫瘍の存在やリンパ節、肺などの転移の検索のために行われます。

病理組織検査

腫瘍細胞を顕微鏡で観察し、腫瘍の種類を決定します。

具体的にはセミノーマ、非セミノーマ(胎児性がん、卵黄嚢腫瘍、絨毛がん、奇形腫)などに分類されます。

精液検査

精液の異常があるかどうか調べる目的で行います。

病期分類

日本泌尿器科学会病期分類(Ⅰ期:転移なし Ⅱ期:腹部のリンパ節に転移を認める、Ⅲ期:遠隔転移を認める)

TNM病期分類(0期、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期)

IGCCC分類(Good prognosis ,Intermediate prognosis, Poor prognosis)

などを用いて病期(病状がどの程度進んでいるかどうか)を判断し、治療方針を決定します。

治療

手術

高位精巣摘除術

ほとんどの場合、まず腫大した精巣を手術で摘出します。これにより上述の病理組織検査を行い、血液検査、CTの結果などと併せて病期を決定します。手術時間は1時間程度、入院期間は通常1週間以内です。

後腹膜リンパ節郭清術

リンパ節に転移がある場合などに行われます。開腹手術で約5-6時間程度、1カ月程度の入院が必要となります。本手術は開腹の時間が長く、術後の痛みが強く、また腸管運動の回復も遅れるため、名大泌尿器科では低侵襲手術として腹腔鏡下の後腹膜リンパ節郭清術を先進医療として行っており、術後の痛みの軽減、早期回復を図っています。

化学療法(抗がん剤治療)

転移を認める場合には化学療法を施行します。また、転移が無い状態でも再発や転移の危険性が高い場合に行われます。BEP療法(ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン)が多く行われます(他にはEP療法、VIP療法、TIP療法、CPT11+NDP療法、GEMOX療法など)。治療期間は病期により異なります(多くは2~3カ月間の入院、通院が必要です)

放射線治療

転移が無い場合の再発予防として主に行われます。

精子保存

手術、化学療法、放射線治療などにより造精機能が低下し不妊になる可能性があるため、治療前に精子を凍結保存することが可能です。

治療効果

Ⅰ期(転移が無い)場合、再発率は15~30%程度とされますが、そのうち95%以上は化学療法や手術などにより治癒が可能です。

Ⅱ期、Ⅲ期(転移がある)場合の5年生存率は病状により70-90%程度とされています。