腎盂尿管がん

腎孟・尿管がんとは

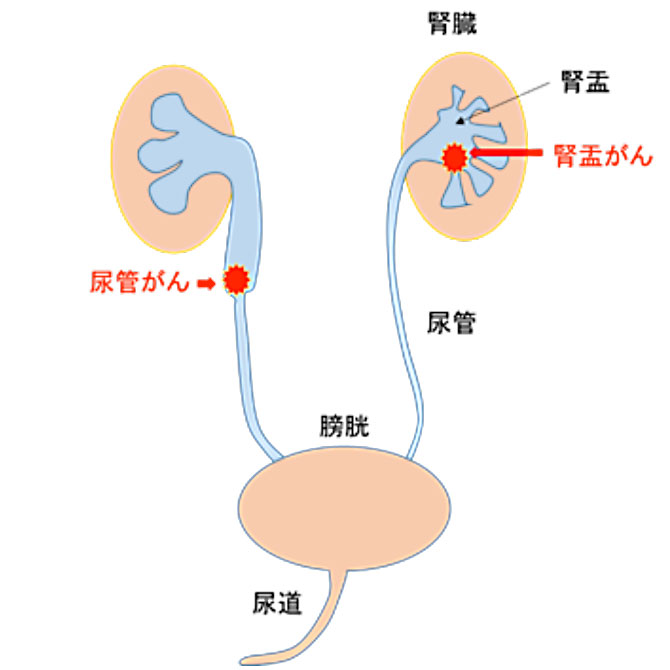

腎臓は左右ひとつずつある臓器で、腎臓で作られた尿は、腎臓内の腎盂を通って尿管へ流れ、最終的には膀胱に貯留し、尿道を通って体外へ排泄されます。この尿の通り道を尿路といいますが、上部尿路にあたる腎盂と尿管にできるがんを腎盂・尿管がんといいます。膀胱がんに比べると発生頻度は稀ですが、診断の困難さより、進行がんとして見つかる頻度が高くなります。発がん関連因子として、喫煙、化学物質、がん遺伝子、がん抑制遺伝子等が関与していると言われています。症状としては、80%以上で肉眼的血尿(目で見て明らかに尿が赤い)がみられます。腫瘍や凝血塊により尿流が妨げられると、水腎症になり、腰痛、背部痛が現れます。

検査・診断

診断には以下の検査を行います。(1)尿検査;尿潜血(目で見てわからない程度の血尿)の有無を調べます。(2)尿細胞診;尿中のがん細胞の有無を調べる検査で、がん細胞があると陽性と判定されます。(3)超音波検査;腎臓、膀胱を超音波で観察し、腫瘤の有無、水腎の有無等を検査します。(4)CT:造影剤を静脈へ注射もしくは点滴し、CTを撮影します。腫瘍の進行度、リンパ節、遠隔転移の有無を評価します(5)膀胱鏡検査;膀胱内の内視鏡検査です。尿道口より細い内視鏡のカメラを挿入し、膀胱内の腫瘍の有無、また、左右の尿管口からの出血の有無を確認します。(6)逆行性腎盂造影検査;膀胱鏡下に患側の尿管口から細いカテーテルを挿入し、腹部レントゲン写真を撮りながら、造影剤を用いて直接、腎盂、尿管内を検査します。

治療について

治療では、転移がない場合は腎臓、尿管と尿管口周囲の膀胱壁を切除する腎尿管全摘・膀胱部分切除術が標準治療です。当院では、術後の入院期間の短縮、疼痛の軽減等の利点を有する腹腔鏡下手術を原則として行っています。多臓器、リンパ節や骨に転移のある場合、抗がん剤を用いた全身化学療法(シスプラチン、ゲムシタビン)を併用した治療を個々の症例に応じて行っています。

腎盂尿管がん患者さんの40-60%に術後、膀胱がんが出来ることが分かっています。術後は3〜6カ月毎に膀胱鏡を行い、膀胱内で膀胱がんの発生あるいは再発が無いことを確認していきます。膀胱がんが発生した場合は内視鏡的手術を追加します。

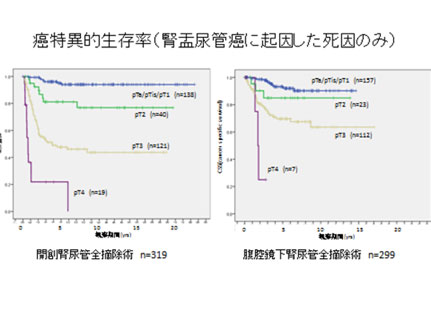

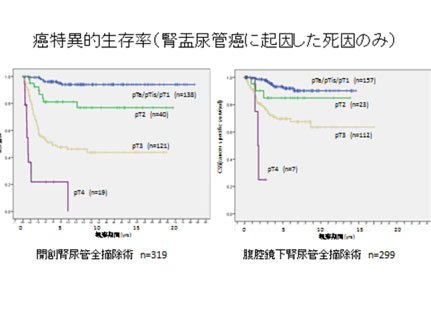

表在がん(がんが筋層まで達していない)の場合、5年生存率は80%以上。浸潤がん(がんが筋層あるいは筋層を越えて浸潤)の場合、5年生存率は30%前後。転移のある場合には、成績が不良です。

名古屋大学泌尿器科での腎盂・尿管がんの治療成績