名古屋大学腎臓内科では、非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)診断のための検査と全国調査を行っています。

aHUSは、体に備わる防御システムの一つである補体の機能を調節する蛋白や、遺伝子に異常があると発症する場合があります。発症した場合には、溶血性貧血や急性腎障害を始めとし、全身の臓器不全に至ることもあります。

現在日本でaHUSと診断される方は年間100名程度ですが、正確な発症率は不明です。稀な疾患であるために、診断方法や診断体制がまだ確立しておらず、診断確定が出来ていない方がもっと多くいる可能性があります。

世界的にもこの病気の診断方法はまだ確立していません。また、aHUSと診断された患者さんの約30%は原因となる遺伝子異常が判明していません。

私どもの研究では、溶血試験と補体関連蛋白検査と言う血漿の検査で、ある程度正常か異常か判定し、さらに遺伝子検査を行うことで原因遺伝子の異常を検索して診断確定を行います。また、各患者さんの検査データや治療歴などの診療情報を蓄積してデータ解析をすることにより、本邦におけるaHUSの診断方法・治療法の向上につなげます。

検査対象者

日本腎臓学会・日本小児科学会が作成した「aHUS診療ガイド」の診断基準より、

- aHUSと診断されている方

- aHUSが疑われる方(血栓性微小血管障害(aHUSより広い概念の病態)と診断され、その発症に補体と言われる人体の防御システムが関連すると考えられる方)

※年齢・性別の制限はありません。

具体的な検査基準として、以下の3点が挙げられます。

- 微小血管症性溶血性貧血;ヘモグロビン(Hb)10g/dl未満。血中Hb値のみで判断するのではなく、血清LDHの上昇、血清ハプトグロビンの著減、末梢血塗沫標本での破砕赤血球の存在をもとに微小血管症性溶血の有無を確認する。なお、破砕赤血球を検出しない場合もある。

- 血小板減少;血小板(platelets, PLT) 15万/μl未満。

- 急性腎障害(acute kidney injury, AKI);小児例では年齢・性別による血清クレアチニン基準値の1.5倍以上(血清クレアチニンは、日本小児腎臓病学会の基準値を用いる)。成人例ではAKIの診断基準を用いる。

解析依頼方法

下記注意事項をご参照の上、aHUS事務局 ahus-officeアットmed.nagoya-u.ac.jp(アットを@と置き換えてください)まで、症例の概要を下記の病歴フォーマットでお知らせください。

その際、個人情報は削除し、メールの件名に病院名と依頼日(例 “aHUS解析依頼 ○○病院2020/4/1”)を記載してください。以降のメールをやり取りする際には件名は変更せずにそのままでお願いいたします。お知らせいただいた症例の概要をもとに、事務局より検査内容などをご連絡いたします。

本研究で検査および遺伝子解析の対象となった場合にはレジストリー登録のための下記調査票へのご記入をお願いさせていただいております。

検体採取方法

補体機能検査および遺伝学的検査を主に行います。

1)補体機能検査

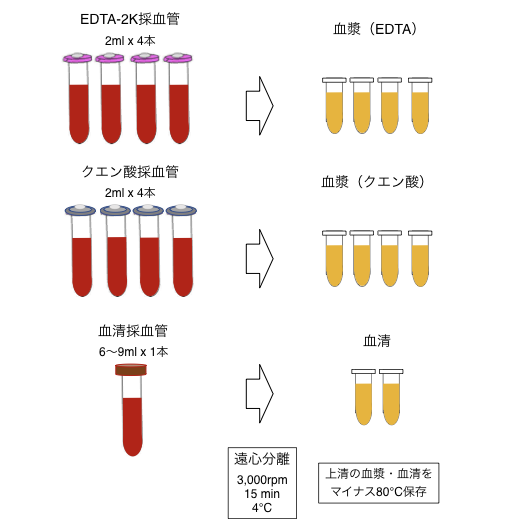

補体機能検査は、クエン酸血漿とEDTA2K血漿の採血管を用いて行います。各々2mlを4本分採取いただき、遠心分離(3,000rpm, 15min, 4℃; もしくは貴施設の遠心法)後、上清の血漿を密封型のスピッツに採取いただき、マイナス80℃で保管ください。検体には採血日、採血管の種類(EDTA, クエン酸)を記載ください。

送付の際は、ドライアイスと一緒に平日着でお送りください。土日など連休を挟むと、ドライアイスが検体到着までもたない可能性があり、ご留意ください。

※治療前の検体をお送りください。治療後の検体、または4℃など冷凍保存以外の条件で長時間保管された検体においては、結果が正確に反映されない可能性があります。そのような場合には治療後であることや、保存温度/期間などが異なっていた旨をご報告ください。

2)遺伝学的検査

遺伝学的検査はかずさ遺伝子研究室にて行います。かずさ遺伝子研究室への連絡は、かずさ遺伝子研究室のHPより行って下さい。保険適用範囲内で遺伝学的検査を行えない事情がある場合は、別途その旨を名古屋大学へご相談ください。

その他、必要な手続きなど

- ご相談いただきました病院から血液サンプルを郵送いただく場合には、本検査に対する各病院での倫理委員会の承認、同意書作成・取得が必要になります。必要な書類は、事務局よりご連絡いたします。

- ご相談いただきました病院で倫理委員会の開催が困難な場合は、別途本事務局へご相談ください。

- 患者さんがお近くにお住まいの場合には、当院当科を受診し、外来で検査説明を行い採血することも可能です。外来受診方法、受診日はご依頼をいただいてからご連絡いたします。この場合にはご依頼元の病院での倫理委員会の承認は必要ありません。

- 本疾患の本邦での遺伝子異常の頻度、治療効果、予後については明らかになっていないため、検査をされた患者さんにつきましては長期的な臨床経過の報告をお願いしています。

当事務局は、厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患政策研究事業「血液凝固異常症等に関する研究班(研究代表者 慶応義塾大学 村田満教授)」に参加し、aHUSのサブグループにて診断基準、重症度分類、診療ガイドライン等の作成・改訂等に携わっています。

本研究班から、患者さんへの疾患説明用の動画も作製しております。ご参照ください。→こちらからご覧ください。

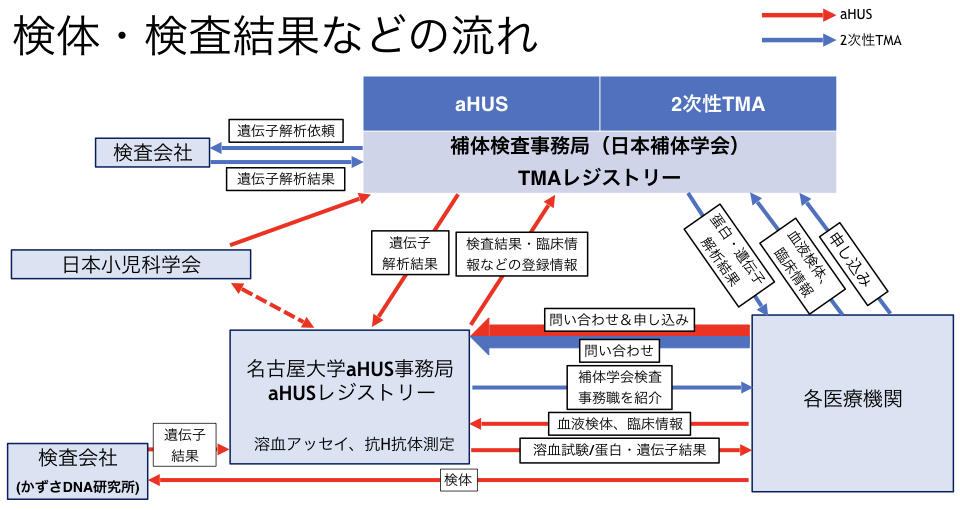

注意事項

- 自己免疫疾患・膠原病、造血幹細胞移植後、腎移植後、HELLP症候群などの二次性TMAにおいても、補体関連遺伝子異常や抗H因子抗体が認められる例が報告されていますが、二次性TMAの中で、先天性や後天性の補体系の活性化異常がどの程度関与しているのか、またどの程度の患者さんが遺伝子異常により発症しているかは現時点では不明です。二次性TMAと考えられる例では補体系検査・遺伝子検査をお引き受けできるかどうかは、個別に検討させていただき、症例によりましては日本補体学会のTMAレジストリーをご紹介させていただく場合があります。

下記に流れを提示致します。 - aHUSに関連する遺伝学的検査の費用は保険診療の範囲内で行われます。

- 補体機能検査の解析費用は当科の研究費から支出しておりますので、無料で実施しています。

- 治療に関しては紹介元の病院で行って頂くことを原則としております。

- 各種検査を行っても原因が明らかでない症例も4割ほど存在します。本検査につきましても、全てのaHUS患者において陽性となるわけではないことをご理解ください。

- 平日の夜間、土日祝日は検体の受け取りができません。受取日を平日に指定し、ご郵送ください。

奈良県立医科大学輸血部・東京大学腎臓・内分泌内科で非典型溶血性尿毒症症候群と診断された患者さんへ

これまで奈良県立医科大学輸血部・東京大学腎臓・内分泌内科において、aHUSの診断・研究が行われておりましたが、その研究を当科で引き継いでいくことになりました。それに伴い、これまでにaHUSと診断され、登録された患者さんの臨床経過、血液サンプル、遺伝子サンプル、検査結果などを、当科に移行することとなりました。

奈良県立医科大学輸血部・東京大学腎臓・内分泌内科で参加された患者さんで、上記の移行にご承諾いただけない患者さんは、お手数ですが上記までご連絡ください。

当研究に携わっているスタッフ、大学院生

| 研究責任者 |

|---|

| 名古屋大学大学院医学系研究科病態内科学講座腎臓内科学 |

| 教授 丸山彰一 |

| 研究分担者 |

|---|

| 名古屋大学大学院医学系研究科病態内科学腎不全システム治療学寄附講座 |

| 教授 水野正司 |

| 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科 |

| 病院講師 加藤規利 |

| 名古屋大学大学院医学系研究科病態内科学講座腎臓内科学 |

| 博士課程 立枩良崇 |

| 名古屋大学大学院医学系研究科病態内科学講座腎臓内科学 |

| 技術員 堀之内明日花 |

| 連絡先 |

|---|

| 名古屋大学大学院医学系研究科病態内科学 腎臓内科 aHUS事務局 |

| E-mail:ahus-officeアットmed.nagoya-u.ac.jp(アットを@と置き換えてください) |