- トップ

- 脳とこころの病気について

脳とこころの病気について

統合失調症について

統合失調症は、およそ100人に1人弱の人がかかる脳の病気です。10代後半から30代にかけて発症することが多く、病気の影響で患者さんの思考、感情、行動が障害され、日常生活に大きな影響を及ぼします。 従来、統合失調症は再発することが多く、就労や就学が難しいとされていましたが、近年、治療法やリハビリに関する研究も進み、早期に発見して適切な治療を受ければ、軽度の障害を残して回復し、就労している方も多くみられます。

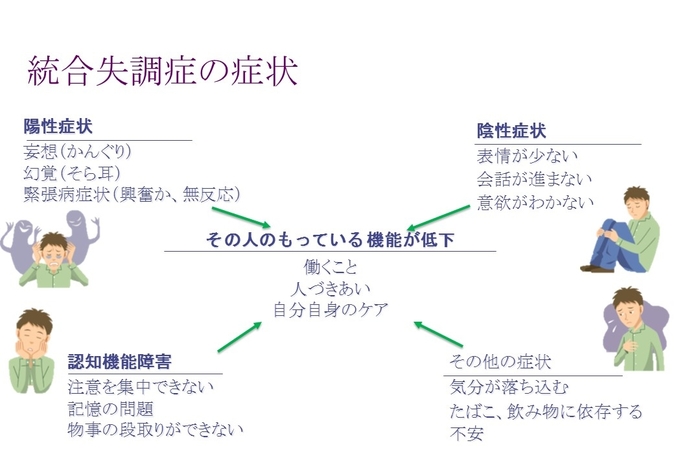

統合失調症の主な症状として、陽性症状、陰性症状、認知機能障害の3つがあります。陽性症状では、「電話を盗聴されている」といった現実にはあり得ないことを信じたり(妄想)、「自分の噂話や悪口が聞こえる」といった現実にないものをあるように感じたりします(幻覚)。陰性症状は、表情が少ない、会話が進まない、意欲がわかないといった症状を指します。認知機能障害は、物事に対して注意(集中)を持続することができない、新しいことを覚えるのに苦労するといった問題がおこります。

病気の初期には、患者は眠れない、イライラして怒りっぽくなる、なんとなく人に見られているような感覚があるといった、今までとは違った変化がみられます。これらの、ごく初期の兆候は、かすかな場合が多く、ご本人自身も病気であると気づきにくいことがあります。ご家族がその変化に気づくことで、早期に適切な治療につなげることができます。いつもと違う行動や態度に気づいたら、ご家族の協力のもと積極的な治療への取組みが重要です。

適切な薬物治療は、幻覚や妄想といった陽性症状を抑え、患者が再び穏やかな生活を取り戻すことを手助けします。また、医師との対話を通じて、精神的な問題の軽減を図る精神療法が、ご本人の心の安定を図るために行われます。さらに、対人関係やストレスへの対処法を学ぶ社会技能訓練(SST)や、認知機能の改善に焦点をあてた認知リハビリテーションなど、社会生活に向けた治療が行われています。

統合失調症の原因は未だ不明の点が多いですが、これまでの研究結果から、生まれながらの体質を決める遺伝要因と、胎児期のウイルス感染や栄養不良、産科合併症、薬物使用といった環境要因の両方が複雑に組み合わさることで発症すると考えられています。MRI(脳画像の撮影機器)を使った画像研究から、(発症前の)脳が発達する時期に、脳体積の減少がみられるとの報告もされています。このことから、妊娠中から始まる神経発達の障害が、統合失調症の背景にあるのではないかと考えられています。

統合失調症は発症から治療開始までの期間を短くすることで、予後が改善することが知られています。そこで統合失調症を早期に診断するために、脳画像研究やゲノム解析が盛んに行われています。最近のゲノム解析の成果によって、統合失調症の発症を数十倍に高める変異が複数見つかっており、患者の診断に応用されつつあります。ゲノム解析の知見をもとに、統合失調症のモデル動物を作り、病気のメカニズムを詳しく調べることもできます。さらに患者から樹立した人工多能性幹細胞(iPS細胞)を用いて、患者の生きた神経細胞を直接調べることもでき、新しい治療薬の開発にも役立つと期待されています。

双極性障害について

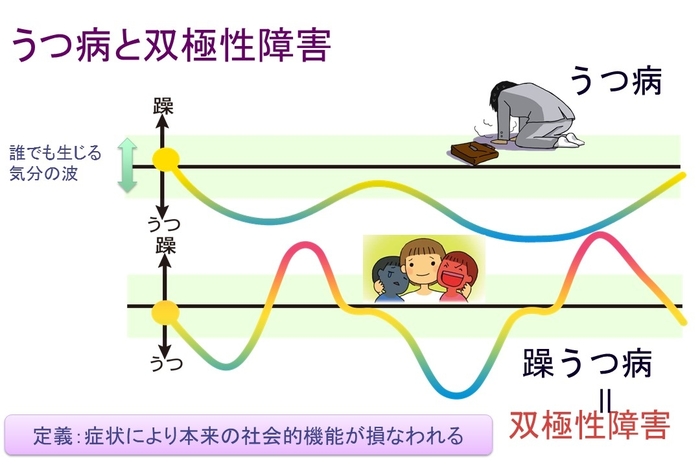

双極性障害は、以下の「躁状態」と「抑うつ状態」が、同じ人に交代して起こり、結果的にその方の機能が発揮できない状態になる、脳の病気です。経過中、躁状態・抑うつ状態のどちらにも当てはまらない時期もありえます。

●躁(そう)状態: 気分や活動量が極端に高くなる。

●抑うつ(よくうつ)状態:気分・興味・活動量などが極端に低下する。

双極性障害を発症する年齢は、10代後半~20代が多いとされていますが、小児期から高齢者までさまざまな年齢で発症します。日本では、約0.6%の人が一生のうちに一度は経験するとされています。

抑うつ状態では、数週間以上、ほとんど毎日、一日中ゆううつな気分が続きます。食欲や体重の変化がともなう場合もあります。重症になると、体を動かす気力が全く出ず、何を考えようとしても、まったく考えが進まなかったり、「もうお金がなくて生きていけないに違いない」「ひどく罪深いことをしてしまったに違いない」「重大な病気になってしまったに違いない」といった事実と異なるマイナスな考えが起こることもあります。逃げ場のない苦しみから「生きていてもしかたない」と考えてしまう人もいます。また、のどがかわく、便秘、立ちくらみなどのさまざまな自律神経の症状も現れるなど、身体の働きが全体的に悪くなります。

一方躁状態では、普段より気分が良く、やる気まんまんで、どんどん新しいことを始めますが、すぐに気が変わってしまうため、実際には仕事がはかどりません。基本的には上機嫌ですが、過度に尊大(偉そうな態度)になることも多く、些細なことでイライラして怒りっぽくなることもあります。睡眠時間が短くても、休まずに行動し、時に、何百万円ものムダな買物をしたり、その人らしからぬ後先を考えない行動をする場合があります。ご本人は気分が高ぶっているため「自分は病気ではない」と考えており、治療を受けさせようとする周囲の人を「じゃま者」と考えてしまい、そのため周りもひどく疲れてしまいます。無謀な行動により、信用・地位をなくすなど、ご本人やご家族が大きな不利益を被ることになってしまう可能性があり、それを防ぐために治療が必要です。

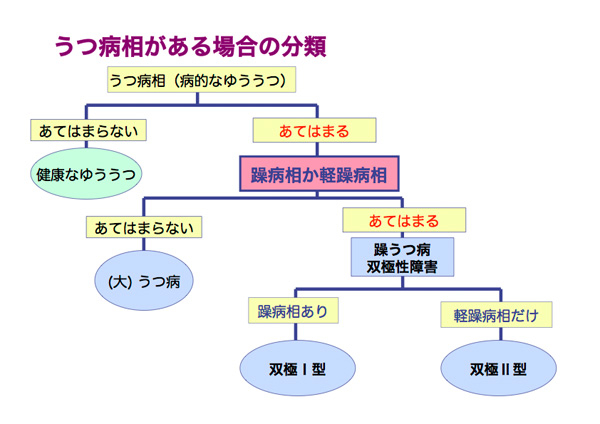

双極性障害は、社会的に問題になる行動を伴う躁状態がみられる場合は「双極I型障害」といいます。また、躁状態には至らない「軽躁(けいそう)状態」と抑うつ状態がある場合は「双極Ⅱ型障害」と分類されています。軽躁状態とは、あまり眠らなくても元気で、きげんがよく、友だちとの交流も活発で、一見、問題なくむしろ調子がよいように見えます。しかし、コントロールせずに放っておくと、抑うつ状態を繰り返すため注意が必要です。

双極性障害の経過のうち、双極I型の人で3分の1、双極II型の人では約半分の期間を、抑うつ状態で過ごし、また患者さんも抑うつ状態の時だけ受診する傾向が多いことから、双極性障害の方が「うつ病」と間違われていることもしばしばあります。しかし、双極性障害とうつ病では、治療方針も使う薬も異なります。したがって、まずは双極性障害と気づくことが大事です。また繰り返す傾向が高いので、再発予防のため治療を継続すること、自分の今の気分の状態をよく知ること、生活のリズムを整えることにより、症状を安定させ、病気をコントロールしながら社会復帰することができるようになります。

双極性障害の患者さんの脳の中では、脳のはたらきを調節している物質(神経伝達物質)の働きが、異常に強まったり弱まったりしてバランスが崩れています。また、脳の神経細胞の働き方や、神経細胞同士のつながり方に変化が生じています。体内で軽度の炎症反応の増加も見られます。双極性障害の原因はまだはっきりしていませんが、他のほとんどの病気と同じく、遺伝要因とストレス、生活習慣などの環境要因の両者が関係して発症すると考えられています。双極性障害を早期に発見し、適切な治療を行い、重症化する患者さんを減らすため、遺伝要因を明らかにするゲノム解析研究や、脳の状態を明らかにする画像研究などが進められています。

うつ病について

うつ病は、双極性障害のところで書きました「抑うつ状態」が生じるもので、患者さんによっては基本的な発症年齢は、双極性障害より少し高いとされており、児童期にはかなりまれで、中高年での発症も多いものです。日本では、約6.5%の人が一生のうち一度は経験しています。

抑うつ状態そのものがつらい症状ですが、患者さんによっては、さらにそれを何度も繰り返す場合があります。最近、出産前後において生じるうつ病により、ご本人の苦痛のみならず、育児への自信や意欲が低下するなどを引き起こすため、その対策がクローズアップされています。

うつ病の患者さんの脳内では、神経伝達物質の働きが低下している他、神経細胞同士のつながり方に乱れが生じるなどの変化が生じていると考えられています。また脳を含めた体内で炎症反応の軽度上昇も見られます。うつ病の原因はまだはっきりしていませんが、双極性障害などと同じく、遺伝要因とストレス、生活習慣などの環境要因が関係して発症すると考えられていますが、双極性障害と比べると、環境因子の影響の方がより大きいと推定されています。早期発見と適切な治療によって重症化する患者さんを減らすため、どのような遺伝要因や環境要因およびそれらの組み合わせが、うつ病の発症と関係しているか、またうつ病で起こっている脳の状態を明らかにするため、脳画像や睡眠脳波による研究が進められています。

自閉スペクトラム症について

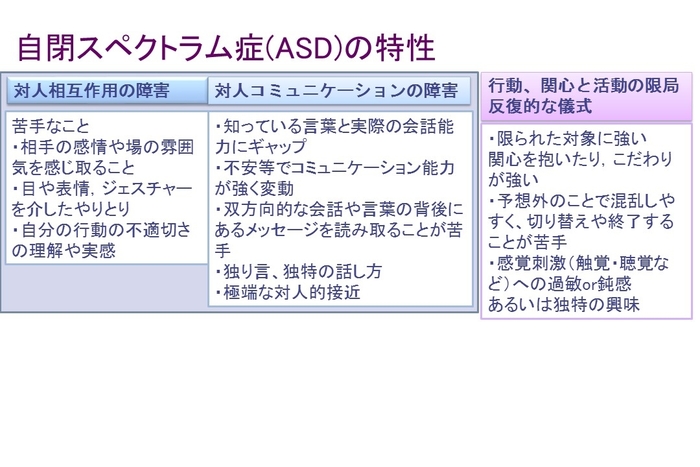

自閉スペクトラム症は、幼少期から見いだされる発達障害の一つで、他の人とのコミュニケーションや相互交流に困難がある、こだわりが強く、行動パターンが決まっていたり、特定の物事への関心が強い、感覚が過敏であるなどの特性を有します。自閉スペクトラム症と診断される人の割合は増加しており、2018年の米国の調査でも59人に1人の子どもが自閉スペクトラム症と診断できると報告されています。

幼少期の健診でフォローアップの対象となり、発達支援を通して、対人交流の機会を得たり、基本的な日常生活スキルの習得が目指されていますし、学校では特別支援学級/学校や通常級において特別支援教育、高等教育機関においても障害特性に応じた支援が行われています。成人になってから初めて診断される人も多く、家庭生活、余暇活動、就労への適応支援も行われています。自閉スペクトラム症の方のもつ特性の強さや知的障害の有無により、困難に直面する時期やその程度、内容も様々ですが、ひとりひとりの困りごとの解決を目指して医療機関や支援機関でのサポートが提供されています。

現時点で、自閉スペクトラム症の原因は完全に明らかになっているわけではありませんが、様々な研究結果から、遺伝要因と環境要因の両方が組み合わさることで発症すると考えられています。また、剖検研究からは脳の組織学的異常が、また脳構造画像研究からは、脳のある部分の体積の相違が、脳機能画像研究や実験心理学的研究からは、表情、視線、ジェスチャーなどの社会的な手がかりや人の行動の真意をくみ取るなどの脳の働きに違いがあることなども報告されています。さらに最近のゲノム解析から、発症に強く関わる遺伝子の変異も見つかっています。

自閉スペクトラム症の当事者の抱える困難を支えるなかで、私たちは当事者の抱える特性の本質が浮き彫りになります。他方では、このような特性と脳の働き方の関係、背後にある遺伝と環境の相互作用との関係が明らかになりつつあります。この双方向のアプローチを通じて、自閉スペクトラム症の病因・病態の追求、当事者の病態に応じた治療の提供を可能にしたいと考えています。例えば、ゲノム解析の知見をもとに、統合失調症のモデル動物を作り、病気のメカニズムを詳しく調べることができます。さらに患者から樹立した人工多能性幹細胞(iPS細胞)を用いて、患者の生きた神経細胞を直接調べることもでき、新しい治療薬の開発にも役立つと期待されています。

双極性障害について

双極性障害は、「躁状態」と呼ばれる気分が高ぶったとき、「うつ状態」と呼ばれる気分が低下したときが、交代して起こる病気です。躁状態でもうつ状態でもない時には、病気でない人とどこも変わりがないのも特徴です。発症年齢は、30歳前後が平均とされていますが、中学生から高齢者まで、さまざまな年齢で発症します。 うつ状態では、何週間も、一日中、毎日、ゆううつな気分が続きます。食欲や体重の低下がおこる場合もあります。ひどいときには、体を動かす気力が全く出ず、寝たきりになり、何を考えようとしても、まったく考えが進みません。また、重症になると、事実と異なる考え、妄想がでることもあります。逃げ場のない苦しみから、生きていてもしかたない、と考えてしまう人もいます。また、うつ状態では、のどがかわく、便秘、立ちくらみなどのさまざまな自律神経の症状も現れるなど、身体の働きが全体的に悪くなります。

躁状態では、気分は良く、やる気まんまんで、どんどん新しいことを始めますが、すぐ気が変わってしまうため、実際には仕事がはかどりません。基本的にはとても上機嫌ですが、尊大になることも多く、その結果、ちょっとしたことでひどくイライラして怒りっぽくなります。何週間もあまり眠らず、休まずに行動し、ひどい場合には、普段はまじめでおとなしい人が、何百万円ものむだな買物をしたり、その人らしからぬ後先を考えない行為をしたりして、これまで長い間かけて築いてきた人間関係を失ってしまう結果を引きおこす場合があります。 躁がひどくなると、「自分はすごい超能力がある」など、誇大妄想がでたりします。本人は気分が高ぶっているため、「自分は病気ではない」と思っており、治療を受けさせようとする家族をじゃま者と考えてしまい、そのため家族もひどく疲れてしまいます。躁状態では、多くの場合、治療のために入院が必要になります。放っておくと、無茶をしてけがをしてしまったり、浪費してしまう、信用をなくすなど、ご本人やご家族が不利益を被ることになってしまう可能性がありますが、入院によってそれらを未然に防ぐことができます。

双極性障害患者さんの脳の中では、脳のはたらきを調節しているホルモンのようなもの(神経伝達物質)が、異常に増えたり、減ったり、バランスが崩れています。双極性障害の原因は、まだはっきりしてはいませんが、ほとんどの病気と同じように、双極性障害も、その人がもって生まれた体質(遺伝素因と言い、遺伝子の違いに基づいて決まっています)と病原体、ストレス、生活習慣などの影響(環境因子と言います)の両者が複雑にからみ合って発症すると考えられています。双極性障害を早期に発見し、適切な治療を行い、重症化する患者さんを減らすために、どのような遺伝素因や環境因子、それらの組み合わせが双極性障害の発症と関係しているかを明らかにする研究が進められています。 双極性障害は、躁状態がある場合は双極I型、躁状態はなく軽躁状態までの場合は双極Ⅱ型と分類されています。軽躁状態では、あまり眠らなくても元気で、きげんがよく、友だちとの交流も活発で、はげしく怒ったり、妄想がでたりすることもないので、一見、問題ないように見えます。しかし、コントロールせずに放っておくと、いずれ逆のうつ状態になってしまうため注意が必要です。ご本人にとっては、調子がよい、とか気分がよい、怒りっぽくなっているとしか感じられないのですが、その人をよく知っている人から見ると「いつもと違う」感じがします。 躁状態からうつ状態へ、あるいはうつ状態から躁状態へ変わるときに、「混合状態」と呼ばれる状態が出現することもあります。例えば、気分が落ち込んだり、不安が強いのに、頭の中では「ああでもない、こうでもない」と色々考えて、じっとしていられない、というように、気分はうつなのに、考えや行動は躁の症状になっている、という風に、躁とうつの症状が混ざってでてくる状態です。

双極性障害の経過のうち、双極I型の人で3分の1、双極II型の人では約半分の期間を、うつ状態で過ごすと言われています。患者さんがうつ状態の時だけ受診する傾向が多いことに加えて、この様にうつ状態の期間の方が躁状態よりもはるかに長いこともあり、双極性障害の方が「うつ病」と間違われていることもしばしばあります。しかし、双極性障害とうつ病では、治療目標も使う薬も異なります。うつ病はうつを良くすることが治療目的ですが、双極性障害では、躁・うつの波をどうやってコントロールするかが治療目的になります。したがって、まずは双極性障害と気づくことが大事です。双極性障害のうつ状態は、その時点ではうつ病と区別が難しいため、双極性障害と診断するには、以前に躁状態の時期があったことを確認する必要があります。何度も繰り返すうつ病で、コントロールがなかなかうまくいかない場合、双極性障害の可能性が考えられます。その場合は、これまでの経過、特にうつ状態になる前の状態を振り返ってみることが重要です。そして、治療を継続すること、自分の今の気分の状態をよく知ること、生活のリズムを整えることによって、症状を安定させ、病気をコントロールしながら社会復帰することができるようになります。

双極性障害患者さんの脳の中では、脳のはたらきを調節しているホルモンのようなもの(神経伝達物質)が、異常に増えたり、減ったり、バランスが崩れています。双極性障害の原因は、まだはっきりしてはいませんが、ほとんどの病気と同じように、双極性障害も、その人がもって生まれた体質(遺伝素因と言い、遺伝子の違いに基づいて決まっています)と病原体、ストレス、生活習慣などの影響(環境因子と言います)の両者が複雑にからみ合って発症すると考えられています。双極性障害を早期に発見し、適切な治療を行い、重症化する患者さんを減らすために、どのような遺伝素因や環境因子、それらの組み合わせが双極性障害の発症と関係しているかを明らかにする研究が進められています。

パーキンソン病と関連疾患

1. パーキンソン症状とパーキンソン病

パーキンソン症状とは、手がふるえる、動作がゆっくりになる、他者が動かした時に関節が固い、転びやすいといった運動障害を示します。パーキンソン症状をきたす代表的な疾患はパーキンソン病です。パーキンソン病は1000人に1人の病気とされ、80歳頃までは加齢に伴って増加する傾向があり、65歳以上では100人に1人の頻度とも言われています。

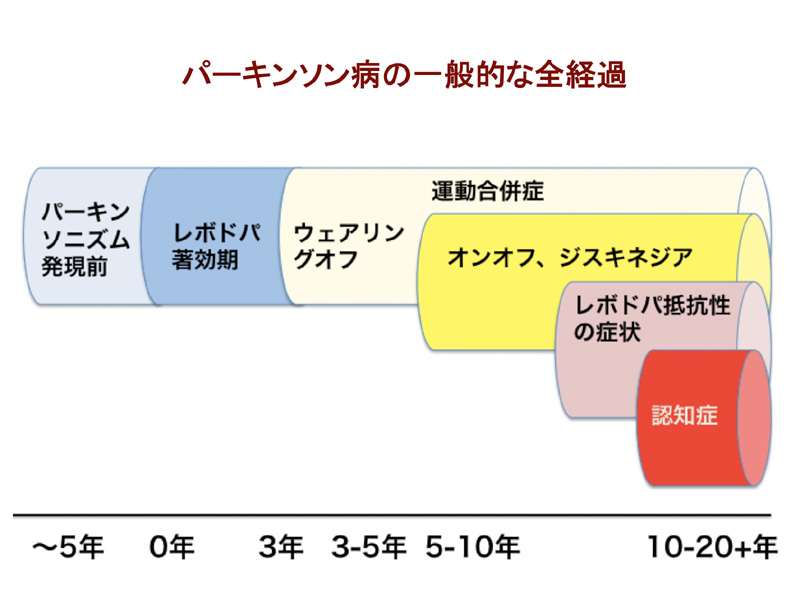

パーキンソン病では、脳の中において神経細胞と神経細胞の情報伝達を担っている神経伝達物質の中で、特にドパミンの不足が生じます。ドパミンは主に中脳の黒質神経細胞で作られますが、黒質の神経細胞が健常者の20%程度まで減ってしまう結果パーキンソン症状を呈するようになります。パーキンソン病で黒質神経細胞の減少する正確な機序は不明で、神経細胞の減少を止めるような薬剤は残念ながらまだ開発されていません。しかし、不足したドパミンを補充することにより、特に投与初期は著明な症状改善効果を認めることがあります。また予後も大きく改善することが知られています。下の図にパーキンソン病の一般的な経過を示します。

あくまでこれは一般的な経過であって、発症年齢も経過も個人差の大きいことも特徴です。

2. パーキンソン症候群;薬剤性パーキンソニズム、本態性振戦

パーキンソン病と同様な運動症状を呈しながら異なる疾患をパーキンソン症候群と総称します。最も頻度の高いパーキンソン症候群は薬剤性パーキンソニズムとされています。一部の胃腸薬や抗精神病薬などの中には、脳内においてドパミンの結合する受容体と呼ばれる部位で、その結合を阻害してしまう結果、相対的なドパミン不足が生じ、パーキンソン症状を呈することがあります。これは一般的に薬剤を中止することで改善しますが、薬剤の中止から症状改善までの期間は様々ですので、注意が必要です。また本態性振戦と呼ばれる震えを主体とする疾患も時々パーキンソン病を疑われて紹介受診されます。パーキンソン病、薬剤性パーキンソニズム、本態性振戦は、いずれも頭部MRIは正常という特徴があります。しかし、心臓交感神経を評価する123I-MIBG心筋シンチグラフィではパーキンソン病では集積低下を認めるのに対し、薬剤性パーキンソニズムと本態性振戦は集積低下を認めません。また、平成26年から使えるβ-CITと呼ばれる黒質の異常を検出出来るSPECTという検査を行うと、パーキンソン病ではβ-CITの集積低下を認めますが、薬剤性パーキンソニズムと本態性振戦では集積低下を認めないとする特徴があります。

3. パーキンソン症候群:多系統萎縮症

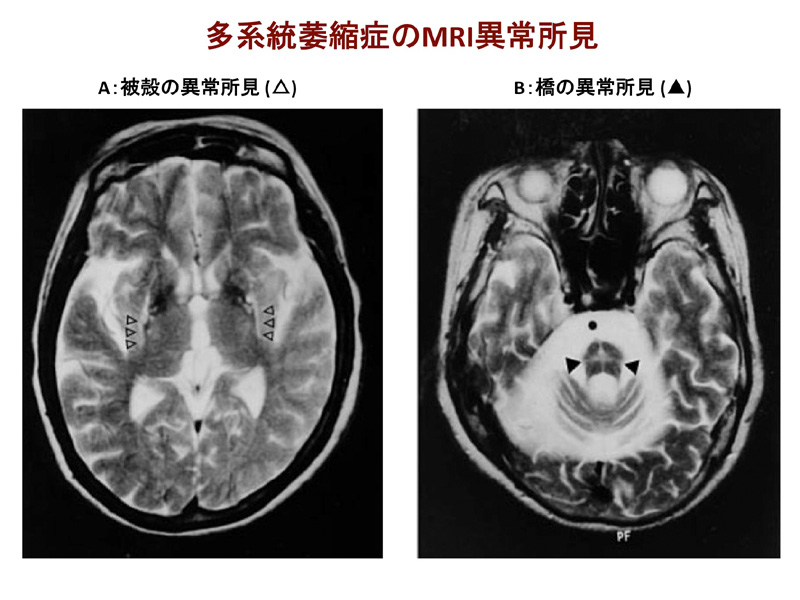

多系統萎縮症は、運動症状(パーキンソン症状もしくは小脳失調)と自律神経不全を呈する孤発性(家族に同じ病気の人がいない、遺伝性ではない)神経変性疾患です。運動症状としてパーキンソン症状を呈した場合、しばしばパーキンソン病との鑑別が困難となります。多系統萎縮症はパーキンソン病よりも一般にドパミン製剤の効果が乏しく、進行が速いという特徴があり、尿失禁や起立性低血圧、嚥下障害なども比較的病初期から出現するため、パーキンソン病との適切な鑑別が必要となります。MRIは多系統萎縮症とパーキンソン病と鑑別する上で重要な検査方法であり、下の写真に示すように、被殻と呼ばれる場所(A)や橋と呼ばれる場所(B)に、多系統萎縮症に特徴的とされる所見を比較的早期から認めます。

最近では、拡散MRIという手法を用いることで、より早期に鑑別出来る可能性が分かってきました。その他にもパーキンソン病と多系統萎縮症を鑑別する方法はありますが、MRIは最も有用な検査方法の1つです。

4. パーキンソン症候群:進行性核上性麻痺

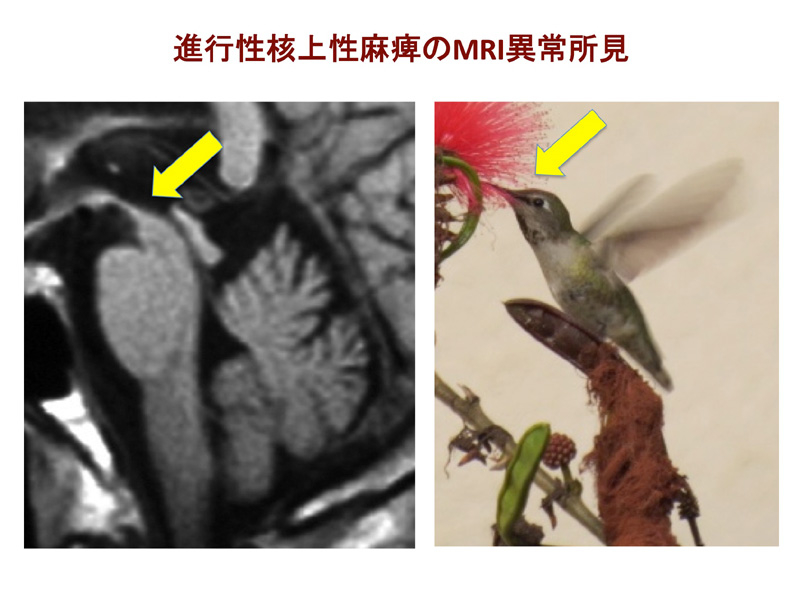

進行性核上性麻痺はパーキンソン症状に加えて、上下を中心とした眼の動きの悪さが出現する孤発性神経変性疾患です。パーキンソン症状はパーキンソン病と似ていますが、初期から転びやすさの目立つことが特徴です。またパーキンソン病では認めない眼球運動障害も少し遅れて認めるようになります。多系統萎縮症と同じようにドパミン製剤の効果は乏しいことが多く、初期から繰り返す転倒や嚥下障害を認めることも多いため、適切な診断が必要となります。MRIは、パーキンソン病や多系統萎縮症と進行性核上性麻痺を鑑別する上で重要な検査方法であり、右の写真に示すように、中脳と呼ばれる場所の被蓋部(背中側)が萎縮して、ハチドリの頭に類似した形を示すようになります(ハチドリ徴候)。多系統萎縮症で認める被殻や橋の異常所見は認めません。

認知症

1. 認知症の定義

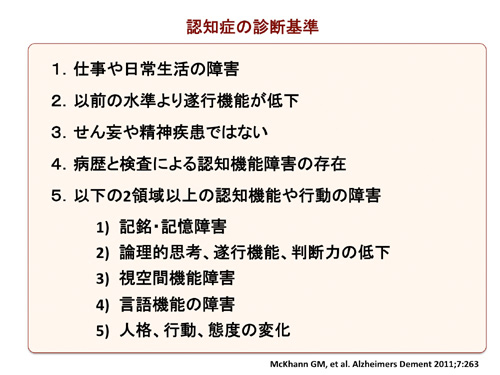

認知症とは、一度正常に達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続性に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態を言い、それが意識障害の無い時にみられることを指します。下記に認知症の診断基準を示します。

2. 認知症のスクリーニング検査と各種用語の意味

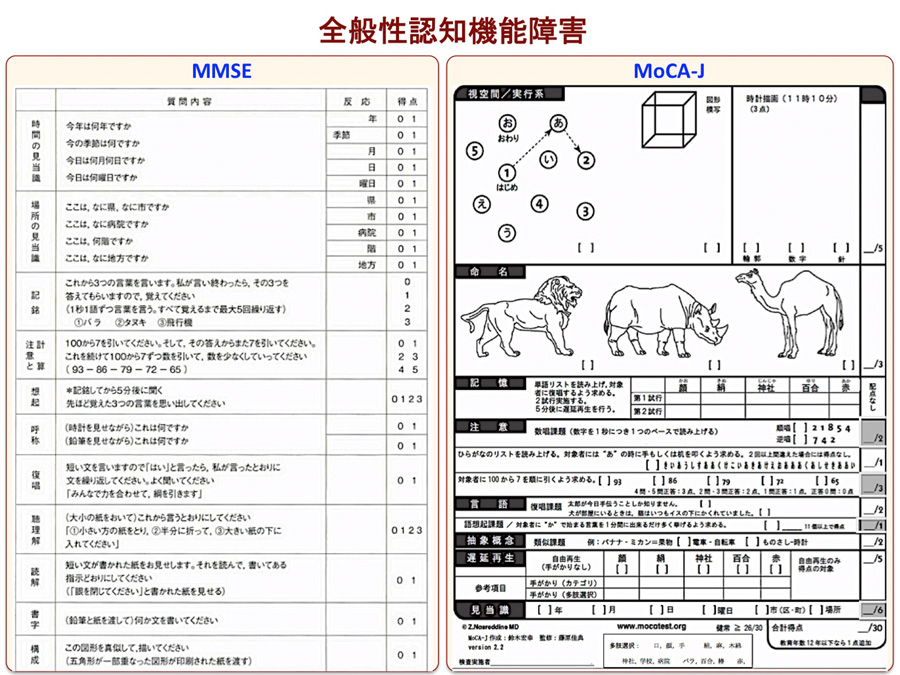

認知症の診断スクリーニングには、下に示すMMSEやMoCA-Jといった検査を行います。

遂行機能障害の良くある訴えとしては、同時に多数の仕事がこなせない、金銭管理が出来ない、意思決定が出来ない、電車の乗り継ぎが分からないなどがあります。簡単に確認出来る質問としては、ミスが増えていないか、ミスの内容は何かといった確認方法が挙げられます。記銘・記憶障害の良くある訴えとしては、同じ質問を繰り返す、所持品を無くす、行事や約束を忘れる、良く知っている道順を忘れるなどがあります。簡単に確認出来る質問としては、薬の服用状況や昨晩の夕食の内容を話していただくなどが挙げられます。視空間機能障害の良くある訴えとしては、顔が分からない、一般的な対象物が分からない、簡単な道具の操作が出来ない、洋服の着方が分からないなどがあります。簡単に確認出来る検査法としては、五角形の重なった図や立方体の透視図を描いていただく方法などが挙げられます。失語の良くある訴えとしては、会話中に簡単な言葉が出てこない、会話の障害、綴りの間違い、書字の間違いなどがあります。簡単に確認出来る質問としては、通常の会話や指定した文字を書いて頂くことなどが挙げられます。また、人格、行動、態度の変化、すなわち、興奮、無気力、意欲低下、興味の喪失、衝動行動や反社会的行動などで発症する場合があり、このような例では、認知症と中々気づかれない場合があります。

3. 認知症の鑑別診断

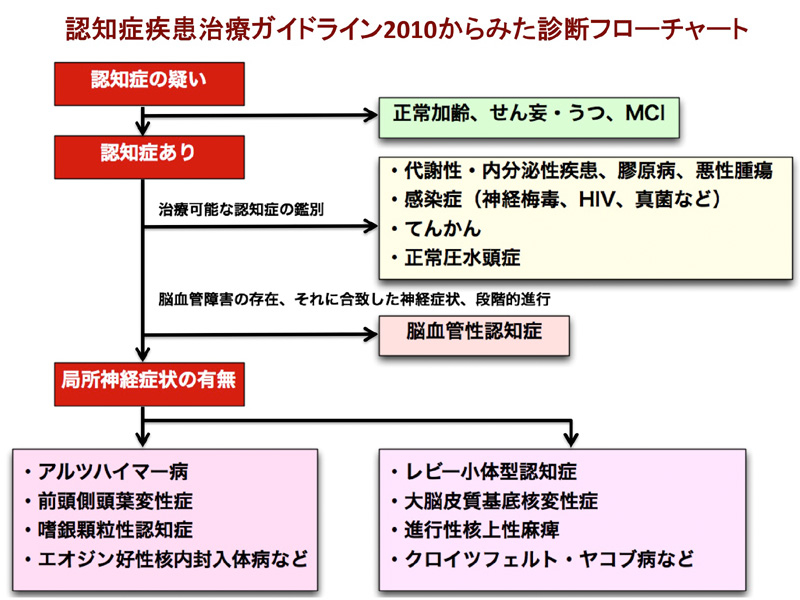

認知症疾患治療ガイドライン2010からみた診断フローチャートを示します。

上記のような症状は、別に認知症ではなくとも、正常加齢、せん妄、うつでも起きます。また治療可能な認知症、例えば電解質のバランスが崩れている、甲状腺機能が低下している、感染症にかかっている、てんかん、正常圧水頭症などの鑑別が必要となります。

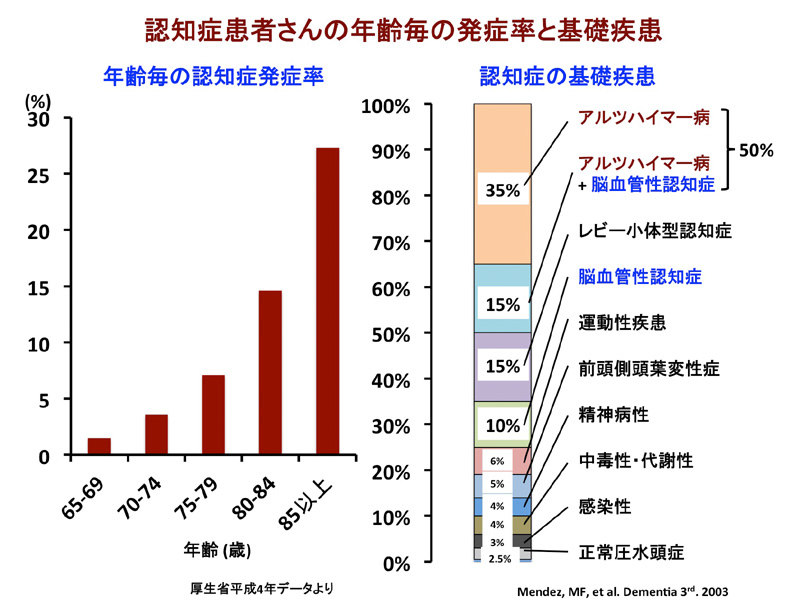

認知症は、高齢になるほど発症しやすくなります。超高齢化社会の我が国における最近の調査では、認知症の患者さんの数は460万人、その予備軍と言われる方達も同数いるというデータが出てきており、その診断、治療、介護、新規治療法の開発などは現代の医学に課せられた大きな問題となっています。認知症の基礎疾患としてはアルツハイマー病が最も多いのですが、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、前頭側頭葉変性症をはじめ、多彩な疾患が原因となりえます。

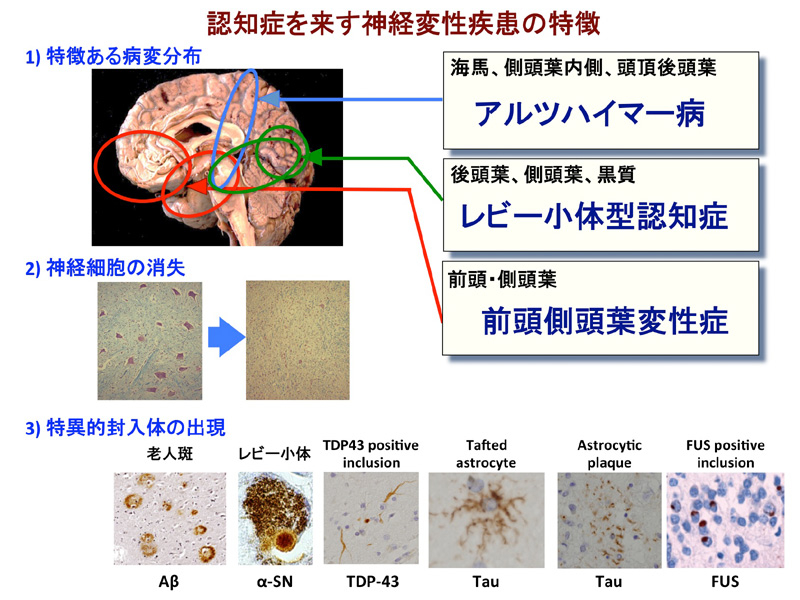

4. 神経変性疾患としてのアルツハイマー病と画像検査の役割

アルツハイマー病、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症は、神経変性疾患に分類されます。神経変性疾患は、1) 疾患毎に特徴ある病変分布、2) 同部位の神経細胞の消失、3) 疾患毎に特徴ある封入体と呼ばれる脳内構造物の出現に特徴づけられます。

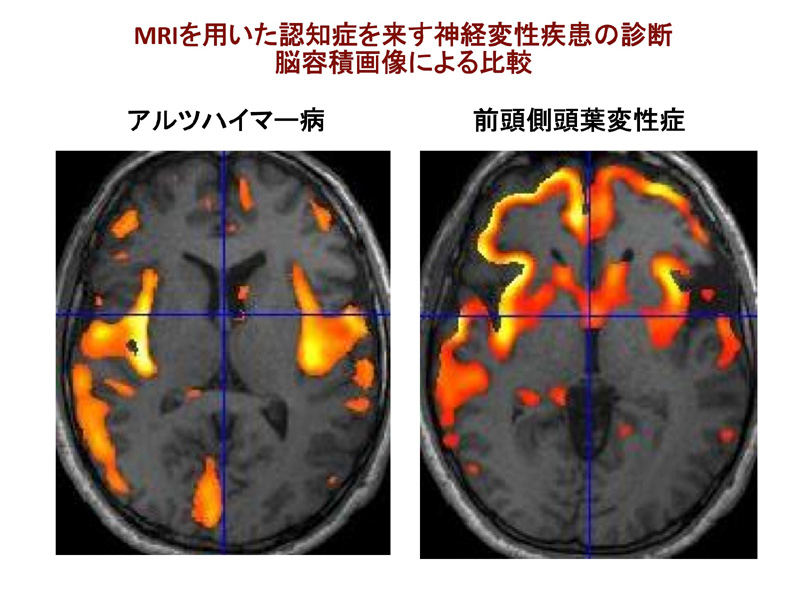

これらの疾患の適切な診断と管理は極めて重要ですが、その中で画像検査は大切な役割を果たします。下段には、アルツハイマー病の患者さんと前頭側頭葉変性症の患者さんを比較した写真をお示しします。

現在私達は、脳とこころの研究センターにおいて認知症の疑われる患者さんに頭部MRI脳容積画像、拡散MRIを行い、早期診断に務めています。

5. 早期診断法開発の重要性

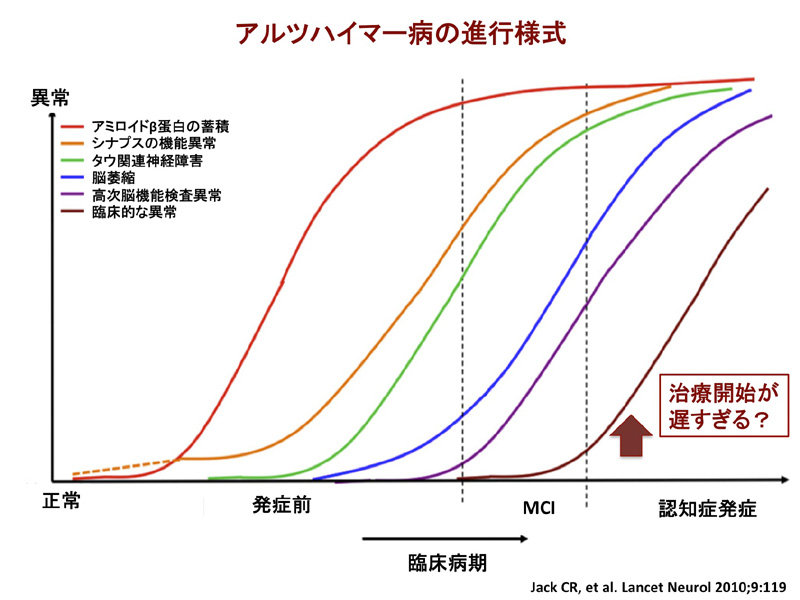

では早期診断は何故重要なのでしょうか?アルツハイマー病ではアミロイドと呼ばれる正常でも存在する脳内タンパク質が老化し、変性することで病的な沈着を生ずることが神経細胞の脱落と密接な関連があると言われています。最近の研究ではこの病的なアミロイドの沈着は、アルツハイマー病の発症30年ほど前から始まっていることが指摘されています。アルツハイマー病では病的アミロイドタンパクに対するワクチン療法によりアミロイドが取り除かれることが分かっています。しかしながら、アルツハイマー病を発症してからワクチン療法を開始してもアミロイドタンパクが取り除かれるのみで認知症の進行予防は出来なかったことが示されています。このため最近は、発症前に診断をしてワクチン療法を行って進行予防を図ることが出来ないかという研究が行われています。

ワクチン療法は日本では治験以外では行われていませんが、一般的な補充療法であってもアルツハイマー病発症早期から行った方が良いと言われています。また、運動療法、食事療法、生活習慣病の治療や予防などは認知症の発症予防に有用とされています。

アルツハイマー病の発症前診断(軽度認知機能障害における診断)は、PET、髄液検査、安静時脳機能MRIなどが有用とされています。名古屋大学でも早期診断法の開発や確立の研究を進めています。

てんかんについて

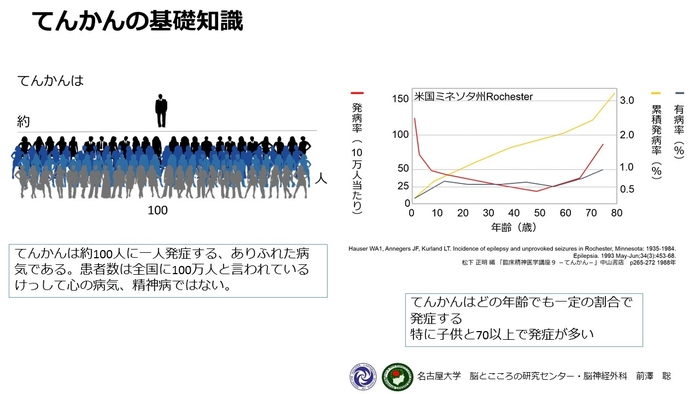

てんかんは一般に1000人に4~8人ほどの率で見られると言われます。この比較的頻度の高い病気について簡単に説明したいと思います。

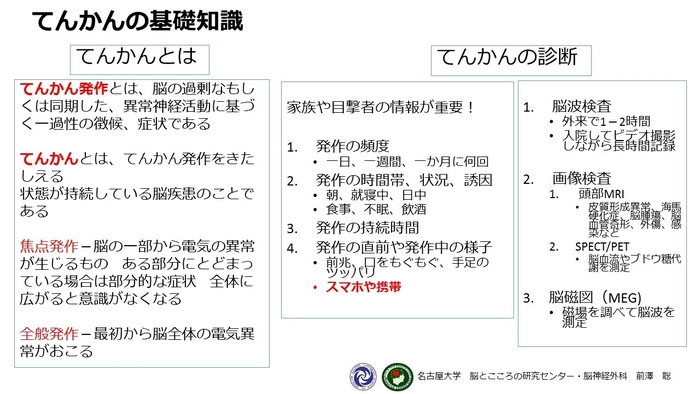

1.てんかんとはどんな病気でしょうか?

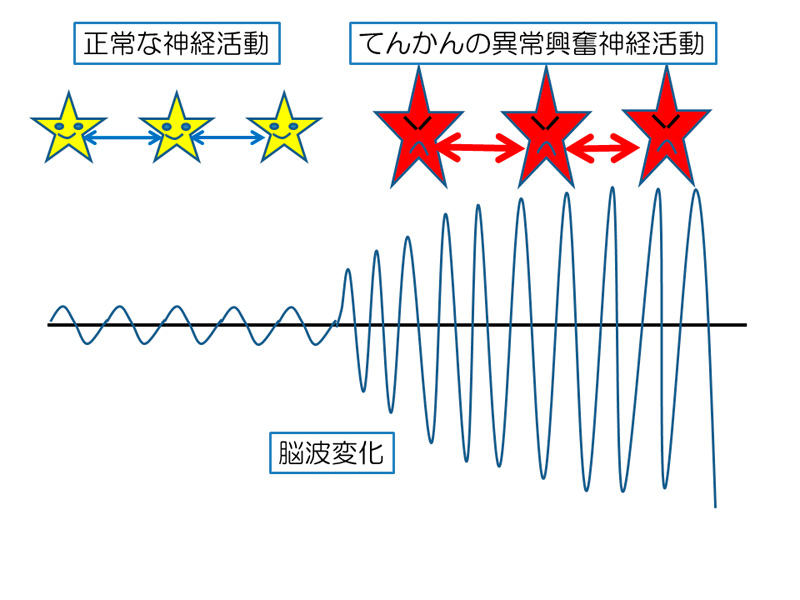

人間の脳には100億を超える神経細胞があり、その神経細胞一つ一つが様々な目的の為に電気的活動を行っています。その電気的活動が様々な原因で異常興奮を起こすのが"てんかん"です。"脳の中の電気的嵐(あらし)"であるとか、"脳の回路がショートする"、と言った表現されています。一時的ですが、てんかんが起きると、正常の脳の働きが停止し、物が考えられなくなったり、動きがとまったり、手足に力が入って震えたり、意識を失ったりします。

2.てんかんの原因は何ですか?

ではなぜてんかんが起きてしまうのでしょうか?大きく分けて2つ考えられています。一つ目は特発性てんかんと呼ばれるてんかんですが、"脳のけいれん性素質あるいは素因"が原因と言われています。つまり、原因となる遺伝子が特定されているものもありますが、多くは様々な素因や外的因子が偶然に一致する事で起きる(多因子遺伝)という事です。二つ目は脳に様々な病気(脳腫瘍、脳梗塞、奇形、脳炎等)が存在するために脳が興奮しやすくなる場合(症候性てんかん)です。症候性てんかんでは、多くの場合、様々な程度の知的障害や手足の麻痺などが存在します。

3.てんかんはどうやって診断されますか?

診断の上でまず大事な事は、発作が"一時的であること"と、"繰り返すこと"です。発作は突然起こり、数十秒から数分以内で消失します。また一度きりの発作ではてんかんと診断する事は通常できません。

ついで大事な事は発作のタイプを見定める事です。てんかん発作には様々なタイプがありそれに合わせて様々な治療があります。最もよくみられるものは全般性けいれん発作です。意識を失い、全身が強直し震える症状を示し、以前は大発作と呼ばれていたものです。全般性発作の一つとして、10-30秒程度ぼーっとした状態のみで終始するものもあります。これを欠神発作といいます。全般性けいれん発作と対比して、発作が部分的に生じる部分発作があります。これは脳の一部分のみ が異常興奮することで体の一部分のみに運動、感覚異常が見られる状態です。他に頻度の高いものとして良く知られているのは複雑部分発作と言われる発作です。これは側頭葉てんかんといわれる、側頭葉に発作の原因をもつてんかんの代表的な症状ですが、突然動作停止し、一点凝視して口をぺちゃぺちゃさせたり手をもぞもぞ無目的に動かしたりします(自動症)。このようにてんかん発作は様々なタイプがあるので、発作の症状をよく観察しておき、主治医に説明する事は診断に大変役立ちます。

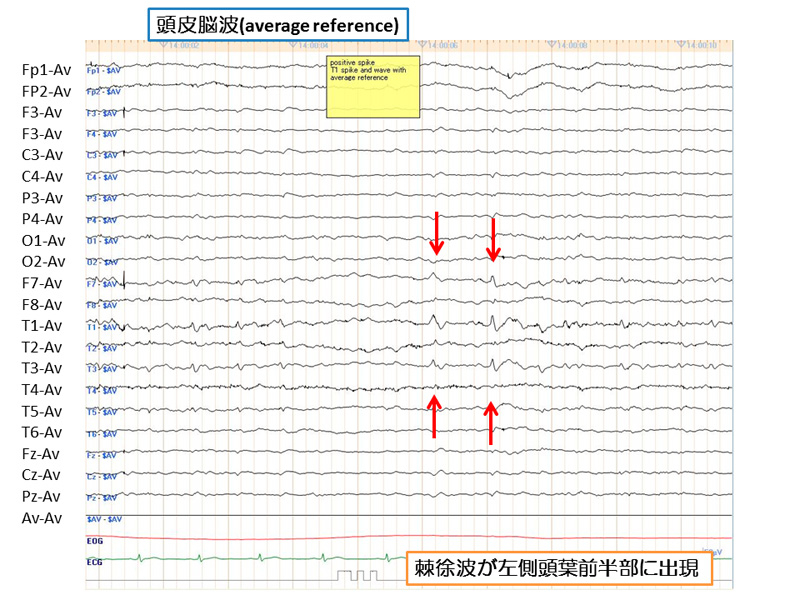

てんかんを疑った場合、病院で行う検査としては、主に脳の形態的な異常を調べる画像検査(頭部CT,MRI,SPECT,PET等)と脳の異常活動を調べる脳波検査があります。血液検査や尿検査でてんかんの診断はできません。血液検査はてんかんと診断されて薬を飲んでいる際に、その血液の中の量(血中濃度)が適当かを調べる為に定期的に行います。

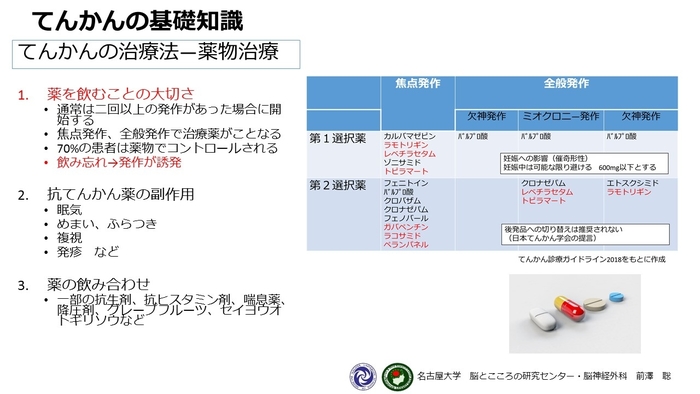

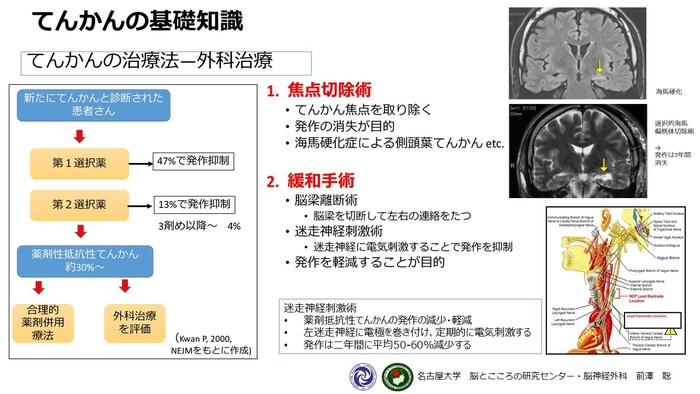

4.てんかんの治療はどんなものがありますか?

てんかん治療の中心は抗てんかん薬のよる治療です。抗てんかん薬は、脳の異常興奮を抑制する薬です。現在日本においては10種類以上の抗けいれん薬が市販されていますが、その中でどの薬を選択するかは、てんかん発作の分類や発作の強さ、発作の頻度、患者の性別、年齢等を考慮して判断します。各抗てんかん薬特有の副作用が知られています。代表的なものは、眠気、ふらつき、発疹です。長期投与で歯ぐきが腫れたり多毛となったりする事があります。

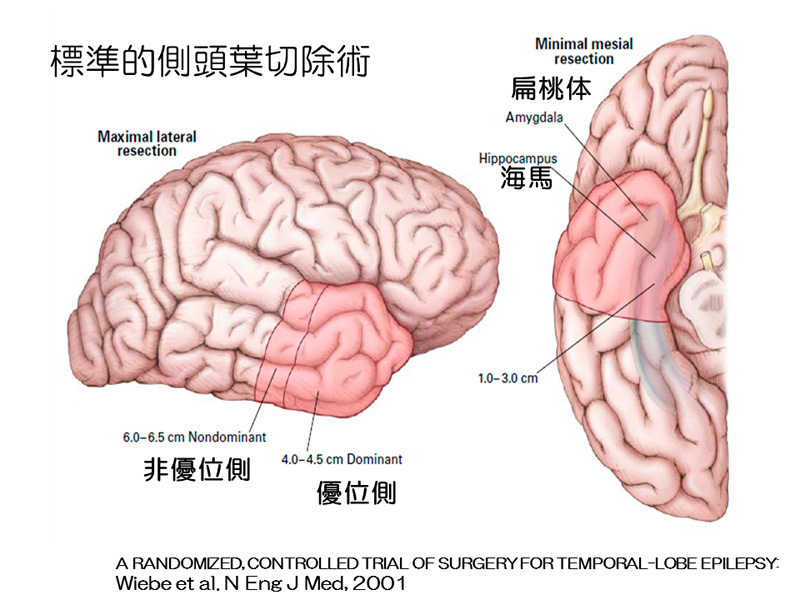

てんかんのタイプによっては特殊な治療もあります。小児の難治性てんかんの代表である点頭てんかん発作(West症候群)に対しては、合成ACTH治療や副腎皮質ホルモンが使用されます。またLennox-Gastaut症候群ではケトン食という特殊な食事療法があります。最近では、てんかん外科治療が難治性てんかんの治療として多く行われるようになってきました。代表的な手術は側頭葉てんかん発作に対する側頭葉切除術(選択的海馬扁桃体切除術)です。その他にもてんかんの焦点が頭部MRIや脳波や様々な検査で明らかとなり、取り去っても障害を出さない場所にある場合に摘出するという手術があります(焦点切除術)。

5.てんかんの治療は一生続けないといけませんか?

小児期に発症したてんかん患者さんの7-8割はきちんと治療することにより発作を完治させることが可能であるといわれています。しかし完治が難しく、内服加療をずっと続けなければならないてんかんもあります。発作の無い期間が最後の発作から二年以上ある場合に減薬が考慮されますが、急激に薬をやめてしまうと発作が反対に契機される事もありますので慎重に行う必要があります。

6.日常生活に気をつける事はなんですか?

てんかん発作が服薬により良くコントロールされていれば日常生活に特に制限はありません。運動も特に制限はありません。しかし、水泳については溺れる危険が懸念されますので、だれも見ていない様な場所や深い所(例えば海)では注意をする必要があります。コントロールが十分得られていない患者さんにはやや注意が必要です。学生であれば学校の先生、会社であれば上司や顧問医に話をして、どのような活動で制限をした方が良いのか、発作の時間帯、頻度、症状等と併せて相談する必要があります。入浴時にも注意が必要です。声をかけて安全を確かめる必要があります。寝不足、飲酒、パチンコ、ゲーム等発作を誘発するものがありますのでこれらも注意する必要があり、きちんとした服薬や規則正しい生活を心掛ける必要があります。

脳とこころの研究センターではこの"てんかん"という病気について、より正確に病態を理解し正しく診断する方法や、新しい治療方法の開発に役立つような研究を行っていく事を目的としています。現在、てんかん患者さんのMRIや脳磁図(MEG)を用いて研究を行い、正確な診断の為の新しい撮像方法、記録方法、解析方法を開発や、その結果より新しい治療方法の開発を行っています。